图 | 中国科学院天津工业生物技能研究所(来源:资料图)

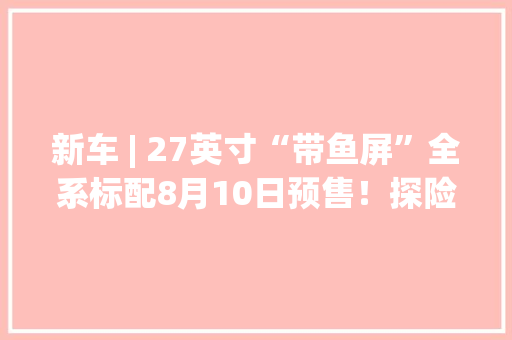

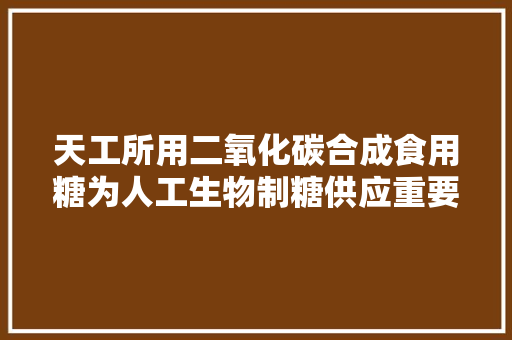

日前,他们设计并构建一个构造合理有效的人工化学酶合成系统,完成了从二氧化碳到糖的人工路径(ACSP,artificial CO2 to-sugars pathway)的构建,得到了反应步骤最短、腺嘌呤核苷三磷酸能量花费最低的技能路线。

通过此,该团队能以高效的热力学驱动过程,将二氧化碳转化为几种己糖,为应对繁芜糖构造、以及实现人工精准的可控合成打造了新的出发点。

利用酶工程化的设计理念,他们将磷酸酶突变体的活性提高 600 多倍,让己糖的精准合成更有保障。所合成的“果糖-6-磷酸”的碳转化率达到 80% 以上。

目前,针对葡萄糖、甘露糖、阿洛酮糖、塔格糖等 4 种己糖,该团队已经可以实现定向精准的合成,碳转化率也高于传统植物的光合浸染,达到了目前人工制糖路线中碳转化效率的最高水平。

同时,他们也形成了高效、可拓展的人工生物系统与新型制糖平台技能,能够合整天然界植物中少量存在的稀少糖,为利用二氧化碳创造多样的糖天下供应了可能。

通过本技能手段所得到的糖可以作为食品和医药的质料,以缓解环球人口对付糖的需求压力。而所合成的葡萄糖等糖分子,可以作为工业生物制造的关键原材料来合成其他化学品,以知足人类其他物质需求。

针对本研究,国际著名有机化学家、德国科学院院士曼弗雷德·雷茨(Manfred T. Reetz)评价称,该成果在这一竞争性研究领域取得了真正打破,供应了一种灵巧性、多功能性和高效性糖合成路线,为绿色化学打开了一扇门。

西湖大学教授、德国工程院院士曾安平表示:“(这项)基于一碳化合物(二氧化碳或甲醇)精准合成己糖的事情,进一步拓展了一碳生物转化路子,通过醛缩酶及异构酶的挖掘实现了糖产物构型精准掌握,一碳生物转化效率也得到显著提高,为人工生物制糖供应了一个有潜力的路线。”

整体来看,这是合成生物学在二氧化碳-糖转化上的一项主要新进展。同时,这次所打造的 ACSP 平台也是一种极富出息的二氧化碳转化和糖合成平台,有望对生物技能、粮食安全和太空生物学产生广泛影响。

随着生活水平的提高,人们已经不仅仅知足于温饱需求,开始追求物质生活的多元化和康健化。

人工己糖的合成,为新型糖链合成供应了丰富的原材料,如果再结合更多的生物技能和化学技能,或能制备更加多样的糖产品。这样一来,在为二氧化碳转化利用供应新方案的同时,还可以做事于康健中国目标和“双碳”目标。

图| 人工己糖合成路线设计(来源:Science Bulletin)

如何更好地吃糖?人类孜孜探索已久

众所周知,糖是人类生命活动及日常生活中主要物质,可用于糖果、饮料、烹饪、药品、工业制造等。全天下每年的糖产量和糖消费量均已打破亿吨,糖已经成为日常生活中不可或缺的食品质料和能量来源。

近年来,该领域内的学者认为:人工合成碳水化合物可以供应一种新的生产模式,即供应一种无需依赖地皮、淡水、种子、农药等现有农业生产要素的生产模式。

随着合成生物学发展,人工转化合成碳水化合物的工程化推进,可以将二氧化碳转化为各种糖,并能转化为其他人类生产生活的必需品。

葡萄糖和果糖是自然界中含量最多的己糖,它们是生命构造与贮能的主要物质,也因此被称为“营养糖”。己糖包括酮糖与醛糖,分别拥有 3 与 4 个手性中央,故能形成己糖构造的多样性(24 种同分异构体)。

然而,除了自然界中含量丰富的葡萄糖、果糖等少数单糖之外,大多数己糖在自然界中的存量极少。

2002 年,国际稀少糖学会(ISRS,International Society of Refractive Surgery)将这类稀少存在的单糖定义为稀少糖。

作为果糖的 C3、C4 差向异构体,阿洛酮糖和塔格糖是范例的两类稀少糖,被美国食品药物管理局认定为一样平常公认的安全类食品添加剂。多年来,日本和美国等多国的制糖巨子,一贯在推进稀少糖的家当化。

这两种稀少糖的甜味类似蔗糖,甜度为蔗糖 70-90%,具有低热量、升糖指数靠近零、无致蛀牙性的特点,目前已被广泛用于食品和饮料之中。尤其是作为糖尿病患者和肥胖人群的甜味剂,稀少糖具有主要的康健意义。

图 | 己醛糖与己酮糖的手性中央(来源:资料图)

不过,目前的糖紧张是“种”出来的,即通过绿色植物的光合浸染可以固定二氧化碳的合成从而天生淀粉,对淀粉进行加工之后,可以提取获取葡萄糖和果糖。但是,这种依赖生物质资源的传统制糖方法正面临着一些寻衅。

首先,人类一贯依赖甘蔗、甜菜等质料进行制糖,而这在将来可能存在供给不敷;其次,受环球景象变暖、地皮退化、极度环境等影响,依赖栽种来获取质料的手段同样面临着重大风险;再次,在长期自然进化过程中,人类依然很难得到某几类稀少单糖。而这些单糖可能具有主要的生理功能,故被认为是“康健糖”。

为相识脱糖资源对付自然栽种提取的依赖,特殊是随着人们对付二氧化碳利用以及对付外星球探索需求的关注,在基于以二氧化碳为质料的人工合成碳水化合物上,环球学界已经开展了卓有成效的事情,多位科学家都曾做出不同程度的贡献。

比如,美国加州大学伯克利分校教授杨培东团队研发了电化学转化二氧化碳合成糖的技能路线,即通过化学反应形身分歧的糖类。凭借这一成果,其还得到了美国国家航空航天局的百年寻衅大奖。

海内电子科技大学教授夏川团队则开拓了电催化-酵母发酵耦联的手段,通过利用酵母细胞的代谢功能,让二氧化碳合成葡萄糖和脂肪酸成为可能。

但是,对付特定单一的糖产物来说,要想实现精准构型掌握的人工合成,依然是摆在环球学界的难题之一。

此前,天津工业生物所团队曾和中国科学院大连化学物理研究所的互助者,采纳化酶耦合催化的方法,构建了从二氧化碳合成淀粉的非自然路子。

基于此,在本次研究中天津工业生物所研究团队针对关键酶蛋白分子进行了重点工程化改造。以一碳质料为出发点,经由一系列酶匆匆反应之后,可以形成精准的碳素聚合,从而实现己糖立体选择性的精准掌握,并能确保热力学驱动合成糖的高效性。

十年“糖梦”,一朝实现

作为本次论文的共同通讯作者,孙媛霞对付这次成果的意义有着深刻感想熏染。

图 | 孙媛霞(来源:孙媛霞)

自 20 世纪 90 年代起,稀少糖研究领域的开拓者、日本稀少糖中央首席糖生物学家何森健(Ken Izumori)教授,通过对自然界单糖进化理论探索,在土壤中创造了“稀少糖勾引的稀少酶”的存在,自此开始利用分子生物学的方法开展稀少糖酶的研究。

通过稀少糖酶的开拓,让具有主要生理功能的康健糖的大规模制造走进现实,知足了人们康健吃糖的需求。

十多年前,当孙媛霞还在日本稀少糖研究中央事情时,时常与 Izumori 教授互换。

后者曾提到:“以阿洛酮糖为代表的稀少糖,只管非常安全、康健,但由于在自然界中只有微量的存在,因此无法通过提取手段来得到。而随着 Izumori 生产策略的建立,稀少糖开始规模化生产。然而,生产质料是淀粉,须要水解成葡萄糖,然后再进行单糖转化。而自然界中的淀粉,是植物利用二氧化碳通过光化浸染积累而来的。”

孙媛霞说:“从那时起在我的脑海中萌生一个动机,随着技能的发展能否构建一条自然界不存在的路径,直接把二氧化碳转化为糖?这样一来,就可以不再依赖绿色植物的光合浸染来积累淀粉等糖生物质资源,从而可以摆脱农业栽种的传统制糖模式。”

十多年后,已经返国加入天津工业生物所的孙媛霞,在马延和研究员的带领下,深度参与到人工合成淀粉的科研之中。经由 6 年的努力,研究所于 2021 岁首年月次在实验室实现了“二氧化碳人工合成淀粉”的重大打破。

如今,时隔两年研究所又让“二氧化碳变成糖”的梦想成真。在本次研究中,研究团队先是仔细剖析了二氧化碳人工合成淀粉路子 ASAP。

个中,从化酶耦合到有机一碳、再从碳素聚合到三碳化合物,是关键的步骤之一。

完成这一步骤之后,只须要对关键酶进行更换,就可以形成新糖的合成路子。随后,他们又开展了路子打算、酶蛋白发掘设计改造、路子优化等步骤。

一开始,当把通过不同模块得到的天然酶,放入人工设计路子之中,他们险些检测不到目标产物,也便是说多个酶放到一起时根本无法协同浸染。

接着,通过不断的考试测验他们办理了各个模块与天然酶元件的适配问题,成功得到了特定构造的己糖同分异构体。

个中,最让孙媛霞难忘是,作为关键中间体的“果糖-6-磷酸”存在合成效率低的难题,导致己糖产率总是在较低水平徘徊。

在多次测试失落败之后,他们创造在多个三碳中间产物中,催化羟醛缩和反应的酶存在竞争性抑制、以及逆反应的问题。

“后来不知又经由了多少不眠之夜,我们终于得到了底物特异性强、立体选择性高的酶元件,让建立己糖的人工合成体系向前迈了一大步。”孙媛霞说。

终极,干系论文以《由二氧化碳从头人工合成己糖》(De novo artificial synthesis of hexoses from carbon dioxide)为题发在 Science Bulletin[1],杨建刚是第一作者,天津工业生物所所长马延和以及孙媛霞研究员担当共同通讯作者。

图 | 干系论文(来源:Science Bulletin)

不过,本次成果间隔工业化生产还有很长的路要走。目前来看,还须要提升酶匆匆反应催化剂的效率,进行回收利用、不同反应模块之间的协同浸染优化,以及扩大反应体系的规模。毫无疑问,这也是他们将要连续努力耕耘的方向。

参考资料:

1.Yang, J., Song, W., Cai, T., Wang, Y., Zhang, X., Wang, W., ... & Ma, Y. (2023). De novo artificial synthesis of hexoses from carbon dioxide. Science Bulletin.