赵孟頫《汉汲黯传》

赵孟頫从前学习同族宋高宗赵构书法,中年学“锺繇及羲献诸家”,晚年效法李北海。李北海即从二王入手,“得右军之气而失落于体格”。赵孟頫从中继续了锺、王书风,得到了直追魏晋的方法,明代董其昌说他的书法直接晋人。赵体楷书中的折笔都比较圆润,可以换一个词“弯转”来表述,这是与本日唐楷最大的不同。如今的楷书的折笔多是用提按抑扬的方法完成,方法来源于永字八法的勒和弩的组合。“永字八法”中没有横折的笔画,是由于八法讲的是方法,不是笔画。横折正是两个笔法组合成的组合笔画。

钟繇荐祭侄表

在篆书中,这种迁移转变是圆转直趯过的,在隶化的过程中被分成两笔,横画和竖画,楷书时又把两种笔画组合连写。除了横折,这样的组合笔画还有很多,比如横勾,是横勒与短掠组合;戈钩,是磔与趯的组合。组合笔画的涌现,表面上看似多了步骤,变得繁芜,本色上相较于篆书的圆转是使书写变得更随意马虎了。书写上是随意马虎做到了,但是却失落去了美学效果。如此,用什么样的方法才能写出具有魏晋风骨的赵楷的圆润转角呢?张怀瓘记录的永字八法专门先容了两种弯转的方法,钩裹势和钩努势。

“钩裹势,须圆而憿锋”,这句话用比喻的方法,即先容笔势的状态,又解释了书写的状态。笔势曲直折带有缠绕的状态;方法是,用激流受到阻碍而改变方向的方法书写。钩,《说文解字》中是“曲也”,“曲物曰钩”。裹,本意是“缠也,绕也”。“憿锋”的憿(jǐ),本有快速的意思,并且在这里该当是“激”的误写。激,“水礙衺疾波也”,是急流受到阻碍而改变方向时回旋的样子。我看过黄简老师对这一部分的剖析,他也剖析“憿”为“激”的误写。至于对钩裹势的解读,不敢苟同。他的解读中说,钩努势的口诀是,“圆角䟐锋做努法,势未尽而趯之”,然而在他卖力编辑的《历代书法论文选》里,这句话是这样的,“圆角趯锋做努法,势未尽而趯之”,不知道这两处哪一处是对的。

黄简老师论述截图和《历代书法论文选》照片比拟

这句话实例上是横折勾的写法,迁移转变处圆角,后面趯(yuè)锋写竖画,势未尽时趯(tì)出钩来,很显然“圆角趯锋”是在说钩努法。那便是《翰林秘论二十四条用笔法》中记录给录颠倒了。钩裹法的口诀是,“圆角憿锋,待筋骨而成,要如武人曲臂”。曲臂的肘部突出,与水流受阻而改变方向时的迁移转变点,都犹如有物缠绕于此。

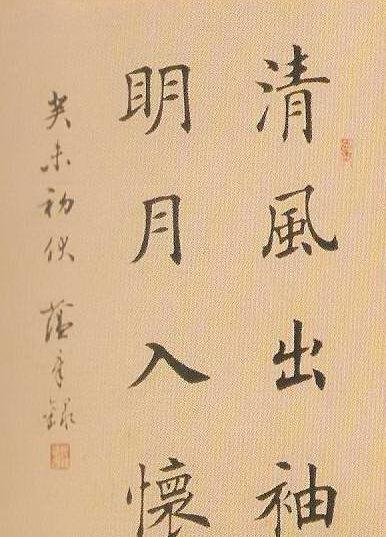

赵孟頫《三门记》

总结上面的剖析可以看出,钩裹势弯转在弯转出会歇一下笔,这跟现在的楷书顿笔是不一样的,有了这种激流受阻转向的状态,笔画想不圆润都难。钩努势,须圆角而趯。便是圆转地转过去,并且要快速地行笔,中间没有勾留,这正是篆籀的弯转方法。篆书作为最早涌现的书写性书体,两千年来学习的法帖都是碑拓版本。就算当初刻石时有淡墨本同时赞助,后世的人已经不能瞥见。以是对付篆书的笔法,多的是根据史料记载加以个人揣测的组合,许多地方都有抵牾。

颜真卿石本和墨迹比拟

就拿这个弯转来说,如果用平移行笔的方法,类似于描字,是出不来篆籀之气的,以是捻管之类甚不可行。《石鼓文》也好,《泰山刻石》也好,转弯处无不流利洒脱,无生硬之笔。这种张怀瓘《书断》所记载,“画如铁石,字若飞动”、“其势飞腾,其形端俨”的笔画特色,与捻管平移的肉讷和拘谨相差很多。好在当今我们出土了大量的秦汉简牍,透过这些简牍我们就可以瞥见秦汉期间书法的笔法。湘西里耶出土的秦简,篆书虽然已经被隶书所分解,已经在向分隶蜕变的路上。但仍有大量的篆书笔画,从中可以看出圆笔中的中锋行笔,也能看出弯转处的圆转方法。个中的“司”和“勿”分别利用了钩裹势和钩努势两种方法。

里耶秦简

楷书是主流书体从赵孟頫到本日一贯没有人有打破性的成绩,一半的缘故原由在于被唐楷的法度所禁锢,只临碑版唐楷,越努力禁锢的越严重。我们可以拿颜真卿的碑书楷书和帖书楷书作一下比拟,不丢脸出,除了书体本身的限定,碑刻对原作的变动也是学习书法的一大障碍。要想摆脱这种障碍不但要博学兼收,还要剖析比拟判断方法的可行性和精确性!