“我相信这件事不会错!

”

邓小平同道说

这是1984年10月7日的上午

此时,北京西郊的中国科学院高能物理研究所

许多“大人物”聚拢于此

曾七次“下马”的北京正负电子对撞机

终于破土动工

起初

并非每个人都那么笃定

有人打了个比方:

“以当时中国的薄弱根本

要想建成正负电子对撞机

就好比站在铁路月台上

想跳上一辆飞驰而来的特快列车

如果跳上了就飞驰向前

如果没有捉住

就会摔下来粉身碎骨!

”

▲北京正负电子对撞机工程设计阶段,高能所科技职员研究对撞机的工程设计。

开工后

对撞机工程碰着了第一个关键问题:

是全面引进,还是自主研制?

工程领导小组组长谷羽带领小组

剖析了中国的科技和工业状况

终极决定

除打算机和少数设备、元件、材料外

都紧张依赖自己的力量来设计和研制

下这个决心并不随意马虎

工程涉及的专用设备多达上万台

技能指标逼近极限

高功率微波、高性能磁铁、

高稳定电源、超高真空……

很多关键器件都超出当时的技能能力

▲北京正负电子对撞机培植期间,科研职员在北京谱仪安装主漂移室旗子暗记丝。

可久旱逢甘霖的科研职员怎舍得放弃

遥想当年,中国的对撞机命途多舛

辗转二三十年

才得到活气

他们咬紧牙关、夜以继日

和工厂联手将技能难题各个击破

1988年10月6日凌晨

对撞机调到对撞模式时

亮度监测器上涌现了旗子暗记

正负电子散射的旗子暗记!

重复一次

再重复一次

终于,大家确认

对撞了!

大厅里,所有人高兴得跳起来

好传遍全体高能所

又通过媒体传向全国

▲北京正负电子对撞机工程安装完成的储存环。

1988年10月24日

刚刚过去的一场秋雨

让北京舒爽宜人

邓小平同道再次来到高能所

这一天

北京正负电子对撞机宣告建造成功

“过去也好,本日也好,将来也好,

中国必须发展自己的高科技,

在世界高科技领域霸占一席之地。”

邓小平同道在建成仪式上说

▲1988年,北京正负电子对撞机建成。张文裕师长西席和工程经理谢家麟(右二)、副经理陈森玉(右一)、总工艺师徐绍旺(左一)在储存环隧道里互换。

4年韶光

中国跳上了国际高能物理奔跑的列车

诺贝尔物理学奖得到者理克特评价:

“对撞机的成功

是中国科技发展的主要里程碑。”

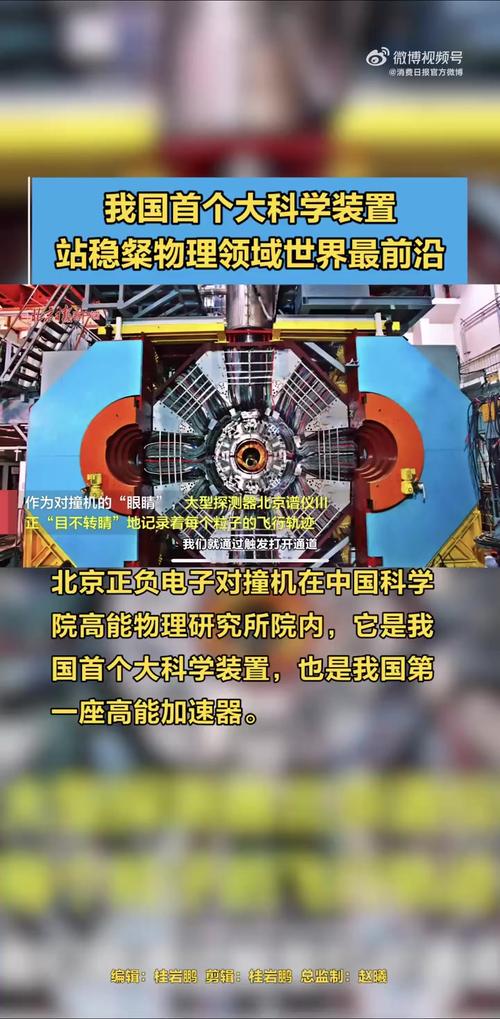

中国第一台大科学装置,成了!

中国大科学操持的时期由此开启!

1990年,经由一年多的调试

对撞机正式运行

它成为中国高能物理研究的“宝地”

一批在国际高能物理界有影响的主要成果

随之出身

▲安装完成的北京谱仪。

但这还不是终点

对撞机运行10年后

国际高能物理竞争愈发激烈

中国科学家们有了一个新想法:

升级!

2000年

北京正负电子对撞机重大改造工程

得到国家科技领导小组原则赞许

一出

美国康奈尔大学的

正负电子对撞机团队

坐不住了

他们流传宣传将采取“短平快”的方法

改造康奈尔正负电子对撞机

估量能比改造后的北京正负电子对撞机

早两年达到同样的性能指标

▲北京正负电子对撞机重大工程改造后的储存环双环。

这无异于一次“宣战”

“两军相逢,勇者胜!

”

高能所时任所长陈和生撂下狠话

为在国际竞争中得到主动权

我国对撞机改造方案做出重大调度

采取国际前辈的双环方案

操持将北京正负电子对撞机的性能

提高100倍

2004年1月,重大改造工程动工

一场激烈的国际竞赛由此展开

高能所

中国科学技能大学

中国科学院理化技能研究所

中国科学院上海硅酸盐研究所

中国科学院合肥物质科学研究院

中国科学院上海运用物理研究所

……

大学、科研院所、企业集结

形成建制化的攻关力量

▲2005年7月,重大改造工程顾问方守贤院士拔下掌握台上的钥匙,交给卖力加速器改造的张闯。

又是5年

2009年,对撞机重大改造工程完成

康奈尔正负电子对撞机被迫停滞运行

许多国际高能物理学家

加入了中国对撞机的国际互助组

诺贝尔物理学奖得主李政道评价:

“这是中国高能物理实验研究的

又一次重大飞跃

为中国在粲物理研究

和τ轻子高能研究方面

连续在国际上居于领先地位

打下了坚实的根本。”

▲北京正负电子对撞机重大改造工程培植期间,科研职员正在安装北京谱仪主漂移室旗子暗记丝。(本文图片均由受访者供图)

时至今日

北京正负电子对撞机的事情仍在连续

今年下半年

中国科学家将连续对其加速器部分进行改造

它在高能量区段的亮度将再提高三倍

而再今后

它估量可以运行到2030年旁边

作为中国第一台大科学装置

北京正负电子对撞机走的路

艰辛而弯曲

但科学家们从未失落去过希望与激情

曾经的挫折与荣光

造诣了中国高能物理学家的胆识与气质

他们也为后来者们

积攒了一个极其宝贵的履历:

在困顿中坚守

在希望中奋进

▲2006年11月18日凌晨5点多,北京正负电子对撞机经由重大改造后,成功实现电子束在储存环中的积累,科研职员在掌握室记录了这一时候。(本文图片均由受访者供图)

来源:中国科学报

任务编辑:刘映含