寺庙向来被视作“清凉境”。无论是都邑中的名刹还是山林中的古寺,都能成为宋人的避暑胜地。梅尧臣《和江邻几景德寺避暑》(梅尧臣著,朱东润校注《梅尧臣集编年校注》,上海古籍出版社,1980,619页),写的便是避暑于汴京名刹。他先形容酷暑难耐:“郁气若甑炊,初阳如火红。裸肤汗互换,腯体膏将镕。龙头费挹酌,犊鼻强遮蒙。”暑气逼人,光浪滚滚,袒露也挡不住流汗,胖子更是成了一团融化的脂肪。一勺一勺喝水饮酒也不能降温,只穿着聊供遮羞的短裤还是燥热。于是人们只能逃到“青莲宫”避暑,这里“广堂铺琉璃,高檐荫梧桐”,大片的阴凉瞬间让人安静下来。寺院壁画所展现的地狱炎火,人间间追名逐利的煎熬之苦,大概也不过是这样的热度吧!

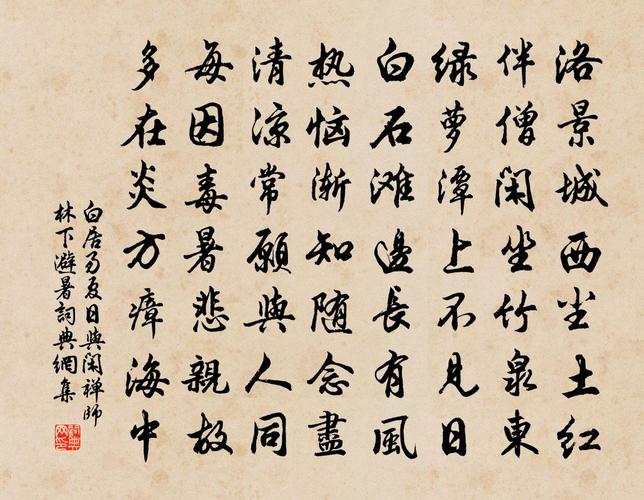

墨客的遐想滔滔不绝,但他的汗水应该消歇在“清凉境”中。梅尧臣年轻时候还写过一首《中伏日陪二通判妙觉寺避暑》(《梅尧臣集编年校注》,17页),没有那么多遐想和牢骚,更纯净地书写了寺庙避暑之乐:“绀宇迎凉日,方床御绤衣。清谈停玉麈,雅曲弄金徽。高树秋声早,长廊暑气微。不须河朔饮,煮茗自忘归。”此时他在谢绛的洛阳幕府中,斗志昂扬,颇多酬唱。他陪谢绛和孙祖德来到妙觉寺,听僧人弹琴,不饮酒,只喝茶,澹然忘归。生活在南宋末的刘克庄,同样用一首五言律诗,呼应了宋诗开山鼻祖梅尧臣的避暑雅兴,其《东岩寺避暑》云:“若非来寺里,无地避炎蒸。经雨房基润,依山井气冰。榻虚凉睡客,松湿滴归僧。对此专宜静,为诗亦不应。”(刘克庄著,辛更儒笺校《刘克庄集笺校》,中华书局,2011,114页)东岩寺在福建莆田,山净水秀的环境该当赛过汴京和洛阳。少年刘克庄享受着山寺的雨气与凉井,乃至有着凉之忧;如此胜境之中,他以为连写诗都多余,只要安定悄悄“偷得浮生半日凉”就好。

宋 佚名《荷亭消夏图》 除了清幽的寺庙,开敞的建筑也能供应凉意,特受官员青睐。苏辙《陪杜充张恕鸿庆宫避暑》(苏辙著,陈宏天、高秀芳点校《苏辙集》,中华书局,1990,162页),描述了鸿庆宫中的避暑生活:这里不仅有古木、鸣禽,还有“桃喷鼻香呈绛颊,瓜熟裹青罗。饭细经唇滑,茶新到腹薖”,看来炊事很好,果盘和茶水也很到位。他们“剧谈时自笑,餍饫更无它”,谈笑甚欢,于是“写意未应厌”了。陈师道也曾在汴京醴泉不雅观中避暑宴饮,其《作陪内翰二丈醴泉避暑》记载:“深院回廊昼日长,青帘朱幕风铃语”,“清池照眼自生凉,修竹回阴欲过廊”(陈师道著,任渊注,冒广生补笺《后山诗注补笺》,中华书局,1995,499页),可见园林弯曲,遂有“小试席间留文字”的雅兴。有时候,为了梦想事情单位的凉爽,墨客乃至不愿放工。比如曾几《秘省避暑抵暮乃出》云:“蜗庐何以度袢延,竟日蓬山一洗湔。阴翳树林无六月,风凉殿阁是诸天。政须深隐似玄豹,不用怀归如杜鹃。弗成一世牛马走,夜窗妨我枕书眠。”(傅璇琮等主编《全宋诗》,北京大学出版社,1998,29册18572页)这是“乐不思家”的范例。 陆游很可能是个怯热的男人,他对付避暑去处的追逐与选择,可谓“仙游入地求之遍”。他时而去溪边避暑,感想熏染“短发飕飕彻顶凉”,嗅着“汀洲漠漠藕花喷鼻香”(陆游著,钱仲联校注《剑南诗稿校注》,上海古籍出版社,1985,3352页《溪上避暑》);时而离开城市,去江上避暑,体验“风从西山来,颇带积雪寒”,听着“堰声静尤壮,喷薄如急滩”,于是“顿远车马喧,更觉衣裳单”(《剑南诗稿校注》,589页《避暑江上》),由此我们也可知,都江堰还有去暑功效;时而藏身于松竹间,看到“双松五丈高,万竹一尺围。上有林蝉鸣,下有涧鸟飞”,在这“中午不见日”的树荫下,他当然“我来每忘归”了(《剑南诗稿校注》,2818页《避暑松竹间》);但有时他也只能龟缩于龟堂中,喝粥、熏喷鼻香、挥扇、洒水,一边做着最日常的降温事情,一边祈祷着夜风凉月:“缥缈纱幮覆象床,蛮童擎粥进黄粱。砚池湛湛一泓墨,衣焙霏霏半篆喷鼻香。团扇题诗无滞思,清泉洒地有馀凉。更须风伯开云阵,准拟今宵月满廊。”(《剑南诗稿校注》,3352页《龟堂避暑》) 清 金廷标 《莲塘纳凉图》

找对了地方当然可以避暑,但做对了事更能增长凉意。饮酒和吃水果,是源远流长的解暑妙法。曹丕《典论》载:“大驾都许,使光禄大夫刘松北镇袁绍军,与绍子弟日共宴饮,常以三伏之际,昼夜酣饮,极醉,至于无知。云以避一时之暑,故河朔有避暑饮。”(徐坚等著《初学记》卷三,中华书局,1962,51页引)这就产生了“河朔饮”或“避暑饮”的典故,常常被后人提起或重演。比如强至《次韵卢六员外避暑》:“城市苦歊暑,寻凉到水穷。环林得高荫,解带取微风。渴肺举杯缓,汗肤兼酒红。当年河朔会,往事岂全空。”(《全宋诗》,10册6954页)他们不仅选择了水清木华的避暑佳境,而且沿袭了饮酒避暑的旧俗,一贯喝到酡颜汗出,大约离“极醉至于无知”不远了,遂有“避一时之暑”的功效。由此可知,饮酒既可以冬天取暖和,也可以夏天解暑,真是神物妙物。当然,正如今天人们夏天爱喝冰啤酒,古人也不傻,有条件的时候也会制作冰酒。韩琦《初伏避暑》云:“无辞剩引南燕酌,盐叠冰峰合坐凉。”(《全宋诗》,6册4109页)他的自注阐明了这两句:“匠者滑人,善酿冰酒”,“冰散盐叠之,虽危不坠”。看来,当时的滑州人节制了以盐存冰的窍门,既能降酒温,又能降气温。同样道理,我们本日爱吃冰箱里拿出来的冰水果,古人也是想法设法让水果降温。比如著名的“沉瓜浮李”典故,出自曹丕《与朝歌令吴质书》:“驰骋北场,旅食南馆,浮甘瓜于清泉,沉朱李于寒水。”(萧统编,李善注《文选》卷四二,上海古籍出版社,1986,1895页)这封书信写于五月十八日,正是仲夏时节,适宜以凉水浸泡水果,增强入口的冰爽之感。每一个夏日苦热的人,都会惦记这个“夏日特供”,比如王安国《苦热》云:“永昼火云空烁石,华堂冰水未沉瓜。”(《全宋诗》,11册7531页)而陆游则将饮酒、吃水果、甜睡“三位一体”了:“桑落喷鼻香浮槲叶杯,甘瓜绿李亦佳哉。虚堂顿解汗挥雨,高枕俄成鼻殷雷。”(《剑南诗稿校注》,2514页《逃暑小饮熟睡至暮》)

如果说饮酒和吃水果可以直接起到降温解暑的浸染,那么读书和写诗则多少有点“以心造境”的玄学味道,可谓“间接解暑”。比如梅妻鹤子的林逋,彷佛自带凉气,可以轻易地从读书中得到安静,其《郊园避暑》云:“爱彼林间静,复兹池上凉。托心时散帙,迟客复携觞。”(《全宋诗》,2册1193页)和江邻几一起避暑景德寺的韩维,也描写了书和棋的绝佳搭配:“兹游得我所,烈日徒自赤。体烦惬清潭,发散谢危帻。彷徉或持书,静默方奕棋。”(《全宋诗》,8册5149页《同邻几避暑景德》)不过,与梅尧臣的感慨人生不同,韩维在这首诗的后半段吐露了兼济天下的壮心:“顾惭无用躯,独此享嘉适。昂首望赤霄,安得片云黑。滂沱为飞霖,一洗周八极。”这颇有“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的肚量胸襟。当然,我们不必对古人履行道德绑架,哀求每个人、每首诗都那么有境界有风骨。向来以心系国事示人的陆游,其实在更多韶光里是闲适乃至无聊的。比如他写过一首颇为游戏化的避暑诗《东山避暑用辘轳体》:“避暑穿林随所之,一奴每负胡床随。望秋槁叶有先陨,未暮赫日无馀晖。轮囷离奇涧松古,钩辀格磔蛮禽悲。北岩竹间最惨慄,清啸倚石真忘归。”(《剑南诗稿校注》,2519页)所谓“辘轳体”,这里指一种分外用韵技巧,即在律诗中利用不同韵部字(这本来是不被许可的)。陆游诗中的韵脚字,“随”、“悲”属“四支”韵,而“晖”、“归”则属“五微”韵,这是让两个韵部的韵脚字交替涌现,实是“进退格”,但常与“辘轳韵”相混(参看张静《器中有道:历代诗法著作中的诗法名目研究》,凤凰出版社,2017,173页)。除了用韵的游戏化,这首诗的对仗也颇具谐趣,比如以“轮囷离奇”对“钩辀格磔”,因此两组叠韵字为对,念起来颇费口舌。写这样游戏化的诗,或许正是消遣解暑的妙法。

宋 佚名 《槐荫消夏图》 将避暑写得最有玄学意味的人,还得数最有童心的杨万里。杨万里喜好说“追凉”。在酷热中,他的每一寸皮肤彷佛都在伸开毛孔捕捉着空气中的幽微凉意。《夏夜追凉》云:“夜热依然午热同,开门小立月明中。竹深树密虫鸣处,时有微凉不是风。”(杨万里著,辛更儒笺校《杨万里集笺校》,中华书局,2007,288页)这句“时有微凉不是风”,道尽夏日凉风的宝贵,也尽显杨万里的身心敏感度异于凡人。有时遇见“秋老虎”,他不得不一路从夏日“追”到秋日,如《秋热追凉池上》云:“圃迥人全寂,池清虑自消。萍根微著水,荷叶欲穿桥。今岁知何故,秋阳尔许骄。追凉犹有处,此老未无聊。”(《杨万里集笺校》,452页)他的“诚斋体”,彷佛特殊适宜写夏日,由于只有在感情最少颠簸乃至有点昏头昏脑的夏季,墨客才会放下知识与思考,与自然肌肤相亲。比如《暮热游荷池上五首》,处处都是可爱的拟人与比喻。如写细草与荷花:“细草摇头忽报侬,披襟拦得一西风。荷花入暮犹愁热,低面深藏碧伞中。”又如写云朵:“空中斗起朵云头,旋旋开来旋旋收。初作䰒松松树子,忽成髣髴柳花毬。”(《杨万里集笺校》,514-515页)这些遣词造句,莫名戳中当代人的“萌点”。如果说陆游常常执着于避暑地点的选择,那么杨万里显然更通脱一些,他可以在花间、在树下、在亭中、在想象里,即刻制造出一小片凉境。比如《午热登多稼亭》其一云:“矮屋炎天不可居,高亭爽气亦元无。小风不被蝉餐却,合有些凉到老夫。”从这“小风”开始,下面四首又依次写了“追凉行尽竹阁下”、“若为飞上金山顶,独立长江万里风”、“柳外花边忽飒然,好风一点破愁颜”、“却是竹君殊解事,炎风筛过作清风”(《杨万里集笺校》,501页),仿佛一部“追风”交响曲,延续五个乐章,处处能得欢畅清闲,但身体却是“八风不动”。从无风中享受有风,从无趣中发掘真趣,这便是杨万里的避暑玄学。 有人避暑吃喝爽,有民气静自然凉,当然也就有人既没有客不雅观条件,也短缺主不雅观定力,于是被热浪逼疯,被暑气击垮,这便出身了不少个性斐然的“苦热诗”,堪称“避暑诗”的孪生兄弟。比如王禹偁,在酷热中义愤填膺,责怪雨水不降:“西郊云好雨不垂,堆青叠碧徒尔为。”(《全宋诗》,2册786页《苦热行》)。再如梅尧臣,在酷热中绝望,描述了万物的萎靡:“大热曝万物,万物不可逃。燥者欲出火,液者欲流膏。飞鸟厌其羽,走兽厌其毛。人亦畏絺绤,况乃服冠袍。广厦虽云托,呼风不动毫。未知林泉间,何以异我曹。蝇蚊更昼夜,肤体困爬搔。”(《梅尧臣集编年校注》,298页《和蔡仲谋苦热》)又如王令,在酷热中爆发,居然想“手提天下”去仙界乘凉:“昆仑之高有积雪,蓬莱之远常遗寒。不能手提天下往,何忍身去游其间。”(《全宋诗》,12册8126页《暑旱苦热》)王令的表达特殊剧烈,但他的这份关怀天下的壮心,实是宋人的共同志愿。比如韩琦《苦热》云:“吾欲飞而往,于义不独处。安得世上人,同日生毛羽。”(《全宋诗》,6册3970页)这是更温顺的表达,意思与王令险些一样。又陆游《苦热》云:“颇闻交广间,暑又烈于此。此如不可耐,彼岂皆暍去世。”(《剑南诗稿校注》,3976页)这份超过千山万水的“共情”能力,会让人想起杜甫名作《自京赴奉先县咏怀五百字》的结尾:“默思失落业徒,因念远戍卒。忧端齐终南,澒洞不可掇。”可见,忧以天下、民胞物与的精神,绵延冬夏,贯穿唐宋,流淌在古今仁者的血脉之中。“太平天下,环球同此凉热”,是冬天的童话,是夏天的赞颂诗。诗写到如此境界,热也就不为苦,暑也就可不避了。 (本文原载于《文史知识》2021年第9期) 作者简介 谢琰,北京师范大学文学院古代文学研究所副教授,硕士生导师。第七届士恒青年学者。紧张研究领域为唐宋文学。主讲《中国古代诗词研究》、《中国古代文学史概论》、《唐诗选读》、《<文选>精读》等研究生、本科生课程。出版学术专著1部,译著1部(合译),揭橥学术论文50篇。担当中心电视台“中国诗词大会”命题组专家,“经典咏流传”文学顾问。 特殊鸣谢 敦和基金会 文章原创|版权所有|转发请注出处 公众号主编:孟琢 谢琰 董京尘 任务编辑:向文婷 部分图片来自网络