清代外销画里,广州街头一家经营杂货的店铺。

这幅清代外销画描述了本地贩子和外商谈买卖的场景。

这幅清代外销画反响了十三行街头风情。

绘有远洋帆船图案的清代外销瓷器。(图/@视觉中国)

清代曾三度远航广州的瑞典商船哥德堡号的模型。

《清朝洋商密档》记述,一个美国贩子欠了怡和洋行伍秉鉴7.2万银元,无力偿还,伍秉鉴把借字撕掉时,与美国贩子对话利用的便是“广州英语”。

清代外销瓷器,光荣艳丽。

图为清代外销瓷烛台。(图/@视觉中国)

清代精美的外销品。(图/@视觉中国)

扫二维码,赏广州十三行风情。

读懂广州 第十一期

让城市留住影象 让人们记住乡愁。

广州,是一座有着两千多年历史的文化名城,一街一巷都有悠远的故事,一砖一瓦都有隽永的影象。《粤韵周刊》,与您一起领略这座城市厚重的影象,领略两千多年原谅开放的精神传统,领略绵延不绝的文脉书喷鼻香;与您一起在历史的光照下,读懂本日,读懂广州,由此武断文化自傲。

一七五七年,随着乾隆仅留粤海关一口对外通商上谕的颁布,清朝的对外贸易便锁定在广州十三行。

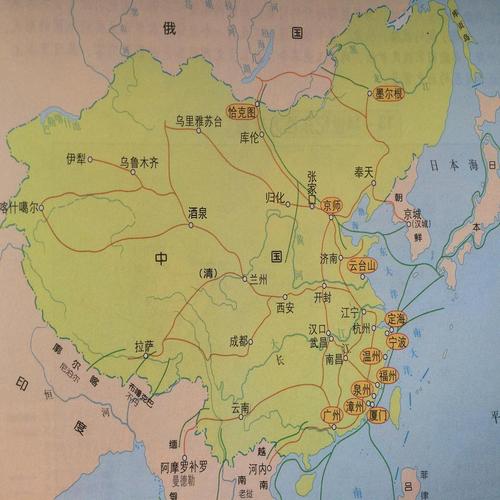

作为中西方文明在长达八十五年内的唯一互换中央,位于珠江边上的中外交易场所,十三行口岸洋船聚拢,险些所有亚洲、欧洲、美洲的紧张国家和地区都与十三行发生过直接的贸易关系。这里拥有通往欧洲、拉美、南亚、东洋和大洋洲的环球贸易航线,是当时清政府闭关政策下唯一幸存的海上丝绸之路的节点,承载了近代中国商业经济的孕育和发展。

十三行虽已消逝在历史长河中,但其历史影响力一贯在延续。

两百年后,历史再次选择广州,承担“广聚天下客,广卖天下货”的历史义务。十三行与广交会,共同谱写海上丝绸之路的华彩乐章,成为近当代中国对外开放、发展经济的缩影。

十三行是怎么来的?

康熙开海贸易 催生“十三行”

乾隆一纸谕令 广州“一口通商”

这是18世纪的一个场景——中国南海海面上,瑞典商船腓特列国王号正在航行。这是那个时期的大型帆船,它从欧洲出发,经由一年多的航行,即将到达Canton(广州)。

在西方人眼里,中国是“丝国”“瓷国”与“茶国”,还有无数精美的工艺品,呈现出博大精湛的文化。他们为创造中国而惊喜。

瑞典的这艘船幸运地逃过了好望角的惊涛骇浪、马六甲的海盗劫掠以及船优势行疾病的威胁,在减员两成的情形下完成了航行。与其一同出发的帆船,只有一半能够到达广州。支付如此高昂的代价,是为了进行中国和瑞典之间贸易的首航。腓特列国王号离开瑞典哥德堡之后,到西班牙换取了在中国通用的白银,于1732年9月6日到达广州地区的伶仃岛。停泊在广州的4个月间,腓特列国王号向中国10多个洋行订购的货色有大箱151个和瓷器1801捆,共计49906件;还有红绿茶2183箱。从广州启航后,腓特列国王号经由8个月,回到瑞典。

当时,每年有上百艘这样的商船远道而来,通过漫长的水路进入中国南海海疆,然后沿着珠江北上,到达当时被称为东方帝国南大门的广州。

实在,明朝年间,外洋贸易并非一贯顺畅,朝廷常常宣告“海禁”,并持续到清初。明清共“禁海”三百年,不过,广州管理船只的机构——市舶司被保留了下来,持续起到促进中外文化互换的浸染。

康熙统一***,平定三藩之乱后,开始考虑全体国家的经济和税收平衡问题。他派内阁大学士石柱到广东、福建稽核,为开海贸易做准备。由于走私风行,朝廷中有人反对。康熙问石柱:“你到过广东几府?”石柱回答:“肇庆、高州、廉州、雷州、琼州、广州、潮州等,那里的百姓说,离开故土二十多年,现在皇上削平寇盗,可以回故土了。”康熙再问:“那么,百姓都乐于住在海边,你们为什么又不准呢?”石柱回答:“海是明朝就封的,我们也只能照例。”康熙十分不满,说:“边陲大臣当以国计民生为念,今虽禁海,但私自贸易的人也一样出海谋生;实在话,你们不准,便是自图便利而已。”石柱一时没了话。

清康熙二十四年(1685年),朝廷开辟了四个港口通商:广州、宁波、舟山、厦门。但当时贩子经营华、洋贸易时二者不分,也没有专营的外贸商行。开关初期,碰着西方大船到来,官员惊悸失措,洋船常被堵在港外,迟迟不得贸易。1686年春,即粤海关开关的第二年,广东官府终于找到了一个办理方法——两广总督吴兴祚、广东巡抚李士祯和粤海关监督宜尔格图共同切磋,将国家税收分“住税”和“行税”两类,“住税”是对本省要地本地交易统统落地货色征的税,由税课司征收,称“金丝行”;“行税”是对外洋贩来货色及出海贸易货色征税,由粤海关征收。“洋货行”即“十三行”,说到“行”的释意,即“行,列也”,是“居货之地”。从此,洋货十三行成为经营外贸的专业商行,由国家管理,防止中外商民自由交往。到乾隆二十二年(1757年),乾隆在紫禁城下旨:“口岸定于广东,洋船只准在广东收泊贸易。”别的三个口岸由此关闭,广州成了清代对外贸易中央。

(广州日报特约作者杨诚仁)

十三行有多繁华?

航线向全天下延伸 独揽对外贸易85年

“一口通商”使广州通向天下的航线日益发展,除明朝已经通畅的至印度洋航线、南洋航线、日本航线、欧洲航线外,还增加了通过好望角至北美、大洋洲、俄罗斯平分歧航线。

外洋多个地方有“canton”

十三行商馆区一带各国商贾穿梭、江面上万舸竞舤的场面,让人不禁对当时广州的繁华叹为不雅观止。只管按政府规定,外商不能住在当时的广州城内,只能住在郊野或黄埔港,但每到安歇日,贩子或水手也可以走进城门、进入城区,在海幢寺花塔、龟龄庙等地游览,他们也可以游览白云山与芳村落花地等风景幽美之地。

一口通商的广州成为清朝开关后西方商船首选的“黄金口岸”,出口确当然是丝绸瓷器茶叶土布类,而从外国入口的是毛织品、棉花、金属、喷鼻香料等。1984年,英国潜水员在新加坡创造了1751年触礁沉没的荷兰“海尔德马尔森号”商船,那次它从中国返航时带了黄金147条、瓷器203箱共239000件、茶叶687000磅,还有纺织品、漆器、苏木、沉喷鼻香木等。到1986年,沉船的部分物品打捞上来进行拍卖时,琳琅满目的货品令来宾木鸡之呆。

当年来广州的外国贩子非常踊跃,除俄国商队要超过西伯利亚到中国北方边疆恰克图、葡萄牙商船在澳门贸易外,参加对华朝贡贸易的周边国家以及欧美各国,包括荷兰、西班牙、英国、法国、瑞典、丹麦、比利时、普鲁士、意大利、美国、秘鲁等国,都在广州十三行商馆进行贸易。在德国柏林泉币博物馆,有一枚银币,正面是普鲁士国王头像,背面是一位穿清朝服装的广州贩子形象,贩子身后还放着一箱茶叶,这是乾隆十七年(1753年)为首次远航广州的普鲁士商船打造的纪念币,是欧洲唯一有清朝人形象的纪念币。来华的洋船中,还涌现了“广州号”“中国贩子号”“中国皇后号”等显而易见带有“中国味”的名称。

值得一提的是,外洋多个地方都有“canton”,比如,美国马萨诸塞州的Canton市、乔治亚州的Canton县等因此“广州”命名的城镇,俄亥俄州东北部的“Canton”则是美国最大的“广州”城。

从18世纪下半叶开始,每年来广州的外国商船有数十艘,最多的时候有80多艘。到19世纪初,已经增至一两百艘。

1784年,美国商船“中国皇后号”带着皮衣皮货以及泰西参等共代价12万美元的货色,首航广州。“中国皇后号”还保留了全部海军装备,以防备海盗劫掠。1785年5月11日,“中国皇后号”回到美国,轰动全美,船上货色被抢购一空,美国开国总统华盛顿也选购了一把带有飞龙图案的茶壶。

十三行有“天子南库”之称

十三行还有一个霸气称呼:“天子南库”。在财富不断积累的过程中,朝廷也从广州得到巨大收益。从道光元年(1821年)到道光十七年(1837年),每年在广州收到的150多万两白银税收,全由皇家支配。洋行还要为天子运送象牙、珐琅、鼻烟、钟表、玻璃器、金银器等洋货。1738年的清单中,102件贡品中有88件是新奇的洋货。1754年,北京故宫要建养心殿,须要南洋的贵重木料,广东为其入口56400斤。1708年,康熙突患重病,喝了洋御医罗德配的红葡萄酒,心跳很快规复正常。往后每当洋船入港,康熙就讯问是否有葡萄酒,如果有的话,就哀求火速运京。不久,天下葡萄酒汇聚广州,京广之间形成一条葡萄酒“热线”。1758年,乾隆在一道谕旨中指示“年夜班洋钟表、泰西金珠,奇异陈设或新鲜器物”,“皆可不必惜费”,可见粤海关、广州洋行和宫廷有着千丝万缕的联系,十三行成为皇家唯一可以依赖的洋货供应地,故被称为“天子南库”。

涌现中国最富有群体

依仗外贸垄断特权,十三行涌现了一批中国巨富,如潘振承、伍秉鉴、卢不雅观恒等都是大富,个中伍秉鉴最为突出,成为那时候的天下首富。伍秉鉴拥有2600万两白银,相称于本日的50多亿元,收入是清政府的一半。他儿子在美国投资铁路,每年光利息都有20多万两白银。

此外,十三行也成为中外文化互换的桥头堡,中国的瓷器、外销画及民间工艺品都从这里出口,国外的科学新知与文化艺术也从这里传入中国。

(广州日报特约作者杨诚仁)

十三行与天下的关联远超贸易

在十三行历史上,曾发生过三次很大的失火,末了一把火彻底烧掉了十三行。

第一次大火是在1822年,十三行附近一家饼店失落火,波及十三行。大火燃烧了两日,多间外国商馆、洋行被烧毁。

1842年,十三行遭遇第二次大火。

1856年,第二次鸦片战役爆发,英军炮击广州城,并焚毁十三行,十三行所有建筑与货品统统在大火中灰飞烟灭。

“十三行与天下的关联,不仅在于贸易。它是东西半球在政治、经济、文化、宗教、科技、措辞、艺术、法律等领域首次全方位交融的地方。”十三行博物馆策展人李黎表示。

华南理工大学教授、博士生导师谭元亨认为,广州有其自身的城市格局,那便是商业贸易自然形成的经济格局。从中古时期的“蕃坊”,近古的海珠石商埠,直到广州十三行的涌现,广州“千年商都”的称号当之无愧。广州这座城市的形成,与西方的佛罗伦萨、米兰、威尼斯、罗马等财富集聚的商业城市有异曲同工之妙,是自古以来的商业兴盛造就了广州,催生了广州——从一开始,广州就具备了海洋与商业城市的特质。因此,十三行涌如今广州就不难明得,它融入天下,成为最早具有中国当代色彩的商业俊彦。

广州十三行也为天下经济制度的发展带来了积极影响。广州大学十三行研究中央主任、教授王元林先容,十三行有一条保商制度,即由行商包管外国商船来华诸多事务,负有包管等诸多任务,且不得欠外商债务。一旦行商因欠洋商债务而破产,其他行商要卖力摊赔。“这种‘连坐’包管制度,后来成为美国银行业存款保险制度的主要借鉴。”王元林说。

新义务新作为

承担广交天下历史义务

广州跃居外贸万亿之城

十三行的背影虽已消逝在历史长河里,十三行留下的遗产——面向天下、敢为人先、开放创新、精益求精的商贸精神却刻进了广州的基因,广州一贯走在中国对外贸易互换的前沿。

相距两百年,历史再次选择了广州

1951年,为加强城乡物资流利,广州决定举办一次规模空前的物资互换大会,名为华南土特产展览互换大会。十三行原址建起了12座永久和半永久展馆。这个具有当代主义风格的建筑群也为今后文化公园的发展打下了根本。

1952年,“岭南文物宫”在华南土特产展览互换大会的会址上成立,成为当时著名的文化活动展览场所。

1956年1月,“岭南文物宫”易名为“广州文化公园”。从“华南土特产展览互换大会”到“岭南文物宫”,再到“广州文化公园”,三次定名均由叶剑英亲笔题字。

距十三行“出生”两百年后,历史再次选择了广州作为中国对外贸易互换的窗口。1957年4月25日,广州流花路中苏友好大厦一楼锣鼓喧天,首届中国出口商品交易会(下称“广交会”)在此开幕!

“‘噗噗噗’过隧道,衣服都熏黑了。”当年31岁的喷鼻香港采购商李欢坐着烧煤的火车赶来参会,顾不上太多,便愉快地挤进欢呼的人群。“我对国货销路有信心,”他深情地回顾说。

广交会创办的初衷,是为了知足经济培植须要,发展国际贸易换取外汇。当时,新中国急需打开一条连接国际市场的通道,以商品展览会为窗口,展示和交易出口商品。这个展览会的举办城市,要有对外贸易根本,还要有独特的区位上风。放眼当时的中国,广州是不二之选:广州对外贸易历史悠久,在相称长的一段韶光里还是封建王朝闭关锁国政策下全国唯一的通商口岸。从区位上看,广东附近港澳,对港商来说最为便捷。全体广东唯有广州能承担“广交天下”的历史义务。

第一届广交会成交额即占当年全国创收现汇总额的20%,为处于国际政治高压环境、遭遇“经济封锁”“货色禁运”的新中国开辟了一条与天下交往的通道,“广交会”的简称很快为天下所熟习。

自此,广交会于每年春、秋两季定期举行,从未中断。成千上万的中国企业通过广交会成功走向国际市场,出口商品也从以低级产品为主转向中国制造、中国“智造”,从线下为主向线上线下领悟转变……

2021年10月15日,第130届广交会拉开帷幕。从1957年到2021年,65年间,广交会在广州搬了4次家,展馆建筑面积由最初的1.8万平方米扩大到如今的110万平方米。广交会累计出口成交额超过1.4万亿美元,占全国出口比重峰值超过50%,已与环球210多个国家和地区建立了贸易关系,累计境外采购商约880万人次飞跃重洋参会,成交额已远非当年的十三行可比。

2021年,广州市外贸进出口总值达10825.9亿元,成为“外贸万亿之城”。通过广交会,“广聚天下客、广卖天下货、广货卖天下”成为现实。

广交会促进环球家当链供应链安全畅通运转

2021年7月19日,***公布了第一批造就培植国际消费中央城市名单,全国共有五大城市入选,而广州是个中唯一的非直辖市。

广州尝到了造就培植国际消费中央城市的“头啖汤”。据悉,目前广州市已经全面启动国际消费中央城市造就培植,操持用5年旁边韶光,基本建成面向天下的数智化、时尚化、当代化国际消费中央城市,实现从“卖环球”向“卖环球、买环球”转变。

2016年,广州在清代十三行外国商馆区遗址上(广州文化公园内)建立广州十三行博物馆。据广州十三行博物馆副馆长王震先容,馆藏文物超过4800件(套),以“文物+文献史料”、沙盘、电子动画等办法,展示十三行的历史。

“某种程度上,十三行与广交会有种奇妙的联系。”暨南大学中国文化史乘研究所教授叶农这样说。

广式英语很盛行

在永劫光“一口通商”的过程中,广州人发明了一种特殊的措辞——“广州英语”。当时“广州英语”的发明者,用粤语标注英语单词的发音,逐渐形成了颇有特色的“本地英语”。上海开埠后,“广州英语”流传到上海,成了“洋泾浜英语”的鼻祖。

你能明白“广州英语”吗

中国人:Chin-chin,how you do, long time my no hab see you. (请请,您好! 好永劫光没有见到你了)

外国人: l can secure hab long time before time my no have come this shop. (确实很永劫光了,上次我没到你这个店来)

中国人:Hi-ya, so, eh!What thing wantchee? (哎呀,真的,您想要什么?)

外国人:Oh, some litty chow-chow thing. You have got some ginger sweetmeat?(噢,我想要些鄙吝械。您有生姜蜜饯吗?)

中国人:Just now no got,l think Canton hab got velly few that sutemeet.(现在没有,我想广州很少有这种蜜饯)

(摘自吴义雄《“广州英语”与19世纪中叶以前的中西交往》)

第一批睁眼看天下的人

与来华外国人的深度打仗,令十三行行商成为中国第一批“开眼看天下”的人。鸦片战役期间,十三行贩子率先捐资引进西方前辈技能,提升广东水师的装备;潘世荣致力于仿制当时天下上最前辈的火轮船;潘仕成高薪聘请美国海军军官仿制出中国最早的近代化水雷——“攻船水雷”;郑崇谦是最早传播牛痘法的中国人;伍氏家族则在将西医引入中国方面贡献良多,中国最早接种牛痘的医院“种牛痘局”和彼得·伯驾的“眼科医局”也都得到伍家的大力支持。可以说,十三行贩子是“师夷长技以制夷”的最早实践者,比晚清洋务运动还早了20年。

“一口通商”结束

众粤商转战沪港

广州“一口通商”时期结束后,大量广州外贸贩子转战沪港,形成了上海第一波移民潮。

19世纪50年代,上海取代广州成为中国最大的贸易口岸,从广东“输入”上海的,最引人把稳的不再是货色,而是一群被称为“年夜班”的人。最初的上海洋行“年夜班”,“半皆粤人为之”。

广东行商到了上海后,买下大片房产和地产,操持打造成上海版的“十三行商馆”,租给外国贩子。但由于地方官员收受了英国贩子的贿赂,广东行商名义上虽是房产和地产的产权人,却被剥夺了对房产和地产的处罚权,在收不到租金的情形下,被迫永久租给英国人。

依托这块租界,英国贩子在上海一步步扩展,这一带末了形成了外滩。

“十三行”注释

“行,列也”,是“居货之地”,这是古籍里“行”的定义。广州十三行是清代专门进行对外贸易的商行,是清政府指定专营对外贸易的垄断机构。一八一三年和一八三七年,恰好共有十三家商行,如伍秉鉴的怡和行、卢继光的广利行、潘绍光的同孚行等,但行商数量是变动不定的,少则四家,多时二十多家,“十三行”只是约定俗成的称谓。而行名也常改变,有兴隆、联兴、德兴、正兴、同兴、源昌、晋源、怡和、宝顺等。个中,潘、伍、卢、叶四大行商,家产总和比当时的国库收入还要多,是货真价实的“富可敌国”。据广州十三行博物馆副馆长王震先容,根据史料记载,十三行遗址在本日广州文化公园及周边范围,包括中国行号与外国商馆两个区域,中国行号较为分散,有的行号在十三行街以外;而外国商馆相对集中,房屋都面向珠江而建,彷佛一座水上浮城。

统筹/读懂广州事情室 倪明

文/广州日报全媒体倪明

图/广州十三行博物馆供应,广州日报全媒体王维宣翻拍(除署名外)