杨福音

苏轼《水龙吟》起云:“似花还似非花。”此即不离不即。不离不即,亦词评,亦画评。情景交融,笔墨入化,有神无迹。

创造是主动的,批评是被动的。创造在先,批评在后。创造的代价高过批评的代价。

动中静,实中虚,有中无,色中空,此乃无意为佳的境界,即无功利境界。

悟,是溘然惊醒,蓦然回顾,毫无准备的升华,是不由自主地跨入美的境界。与书本,与理性无关。

悲剧的力量高于笑剧的力量,笑剧乃愉悦,悲剧则唤起生命。

秋风起,秋风凉。棉花白,稻子黄。摘了棉花收了稻,家家户户纺纱忙。小学语文教材上的至今还记得,如民谣。

花非花,雾非雾,夜半来,天明去。来如春梦多少很多多少时?去似朝云无觅处。所指何物,不讲穿,捉摸不定,经得品。

古人已不会再开口讲话了,但他们仍摆在那里。我们怎么会忘却他们呢?我们对先人要有敬畏之心,行事有约束,心中有崇奉。要学会认识传统,尊重传统,将先人的美德才情来养育自己。

法国批评家丹纳说:“一样平常来讲,人的差别紧张在能力和知识程度上,实在最紧张的差别是在性情独创性上的差别。”

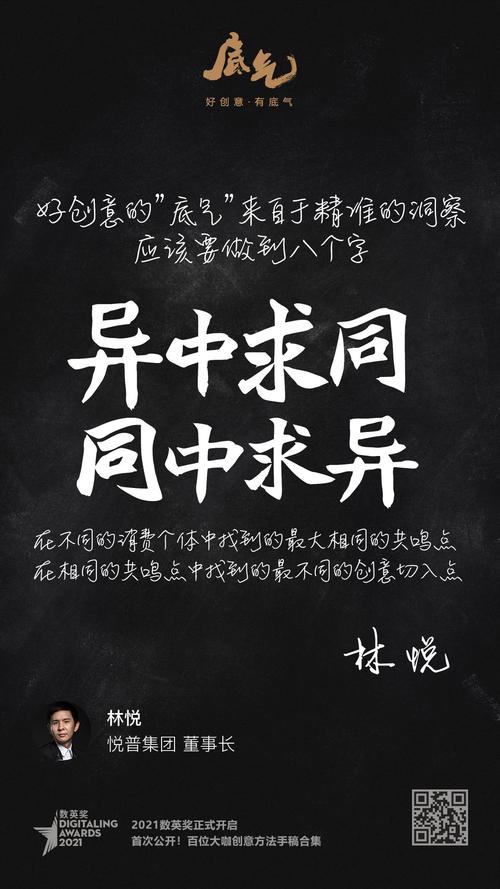

绘画,总是在同中求异,异则有我。

放了缰绳,跑个野马,勃然撒野。在中国画的正道上稍作偏离,实是将正道拓宽延长。

绘画要能造险境,平地绝顶,不留退路。如齐白石的《蛙声十里出山泉》,意立得奇、巧、险,显出顽童戏水,生命初出之欢欣,造险全在度的把握,不多不少,恰到好处。但有时过一点,放荡、撒野,更故意思,在猜想之外,达至新的和谐。

与不雅观者又要不隔又要隔,不隔则亲切夷易,隔则保密有新鲜感。艺术一旦失落去神秘,就失落去了其吸引力、传染力。

八大隐士意不在画,道尽哀乐。

人们说,这个人演李白演得像,那个人演林黛玉演得不像。大家谁也未见过李白和林黛玉,但是大家早就有了李白和林黛玉背后的那个共同的“像”。平时人们所讲的找工具也便是这个意思。艺术家一辈子的追求,就在于探求这个“像”。

平时讲懂不懂画,懂画便是懂画法。向古人学习便是要懂得古人的画法,懂得古人那张画是用什么方法画出来的。这个问题不但画家必须办理,批评家与收藏家也要如此。

齐白石将八大隐士带入不食人间烟火瑶池的中国画又带回到人间,带回到人间的风景,使得清冷的宣纸有了温润的人情暖意。真是旧时王谢堂前燕,飞入平凡百姓家。

金出于山,珠产于泉,大家皆知黄金与珍珠是难得的瑰宝,故倍加保重。然而山与泉还在,并不会枯竭。那些字画名品,岁月千年,高手艺士,不复存在,岂不尤显珍惜。字画作品,薄纸一张,到了你手,真是机缘巧合。须知彼苍托你代管,肩负了一份任务。

要在笔墨上做大文章,好比蜀道之难。但先贤也都是这样走过来的,他们也都走出来了。出路总有,要有自傲。虽则老之将至,却恰好大器晚成。