——黄文弼师长西席一封谈新疆考古的长信

作者:王炳华(新疆文物考古研究所原所长)

黄文弼

学人小传

黄文弼(1893—1966),湖北汉川人。考古学家、西北史地学家。1918年从北京大学哲学门毕业,留校任教;1927年至1930年,参加西北科学稽核团赴新疆等地事情,其间,曾横穿塔克拉玛兵戈壁,也曾进入罗布泊地区;1933年至1934年,第二次赴新疆稽核,再次进入罗布泊地区;1942年,任西北联合大学历史系、边政系两系主任,于1943年第三次赴新疆稽核;新中国成立后,任中国科学院考古研究所研究员,于1957年至1958年第四次赴新疆进行考古调查和发掘。著有《罗布淖尔考古记》《塔里木盆地考古记》《吐鲁番考古记》等。

【述往】

一

今年是黄文弼师长西席诞辰130周年。

在新疆考古界、西北史地学界,黄文弼师长西席筚路蓝缕的首创之功,是尽人皆知的。自从1927年他参加西北科学稽核团以来,就与新疆考古奇迹生平相伴,可谓“鞠躬尽力,去世而后已”。他留下的以“三记两集”(《罗布淖尔考古记》《塔里木盆地考古记》《吐鲁番考古记》《高昌陶集》《高昌砖集》)为代表的新疆考古成果,毫无疑问是这一领域的奠基之作。

十年前,在黄文弼师长西席诞辰120周年、新疆师范大学黄文弼中央成立的时候,我曾经写过《黄文弼与新疆考古》,思念这位考古前辈,认为:“黄文弼师长西席有厚重的历史文化素养,有广阔的欧亚文化视野,更有爱国情怀,有不畏困难、奉献个人于民族振兴大业的志向,他将自己的生命与新疆文物考古奇迹领悟在了一起,这是新疆文物考古奇迹的幸事,也是黄文弼师长西席个人的幸事。”

多年来,我内心深处总难忘曾收存过一封黄文弼师长西席的长信,于是不止一次地翻找,却一贯不见着落。2023年夏,去了已耐久别、但还有旧居一处的乌鲁木齐,穷搜往后,在影象力较我为佳的夫人帮助下,在卧床下的暗柜中,觅得了几个纸箱,打开,终于见到了久寻不见的黄老手书,当时的愉快之情,难以言表。

黄文弼在考古途中

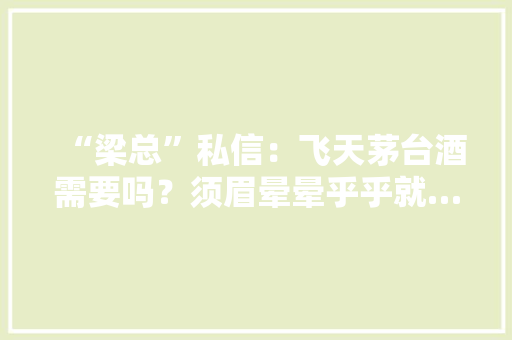

这封密密麻麻6张纸、数千言的长信,摆在面前已多天,我反复细读、品味、求索,老人对新疆、对新疆考古、对后来的新疆考古人的关爱之情,依然如此清晰、浓郁。

我想首先将这封宝贵的信件原文录出(个别笔墨有所补正),与读者分享如下:

炳华、明哲二位同道:

接你们仲春二旬日的来函,你们立志要在新疆搞一辈子、做一番奇迹,这一宏愿我预祝实现。新疆与内地壤地相连,自来是我国不可分割的一部分,尤其在历史与文化方面关系更为密切,埋藏地下的文物又特殊丰富,我们如欲研究中国历史或亚洲历史,新疆是不可短缺的一个环节。现海内研究新疆的人不多,兄等首先立此大志宏愿,值得敬佩。我四十年来研究这一地区事情,尚未得到完结,而今已老矣,但愿后起者踵余志,而造诣则将超越于前也。

来函所谈四个问题,我知道的不多。现仅将目前事情详细操持来谈一下。北疆同南疆历史情形不同,你信中是已讲了,但我们欲进行事情,必须按照实际情形来决定我们的操持。南疆古人所做的考古事情已多,出土文物也很丰富。我们在古人所做的根本上再做进一步的研究,比较随意马虎些。北疆则不然,北疆还是处女地,古人做得不多。在1958年,我队同自治区文物事情组做了一次初步踏查,但很不深入,也不足全面。以是,北疆的考古事情,有再深入地、全面地调查之必要。根据调查的结果,再选择比较主要的范例遗址做些发掘事情。其次,我们就要谈到如何选择重点发掘的问题。当然,当我们读了一个地区的文献,又进行了一番调查地面事情,两者结合起来,做一次比较研究,自然就有些问题涌现了,哀求我们再做深入的研究。此时,我们的发掘事情就故意义了。这是一方面。我们在履行时,又必须考虑发掘的条件、土壤的问题、埋藏的问题、工程的问题、技能的问题等等,全部大致适宜,便是我们的发掘开始。至于发掘过程所应把稳之点,各位同道都有一定的履历,那不用我细说了。同道们:北疆的资料还是很贫乏的,我们必须多累积些资料,根据大量资料才可以做进一步研究,此时研究各民族相互关系,就有所措手了。

其次谈到阅读古文献的问题。当然阅读文献是我们在一个地区开始事情的出发点。查勘遗址,审定文物,都依赖文献的记载,作我们初步理解的根本。但历来文献甚为繁杂、利害互见,如何做我们的精简事情呢?我们是做考古事情的人,重视第一手资料,文献虽非第一手资料,但它总结古人研究的履历,简约地、有系统地先容出来,俾我们有可能作为依据,再进行进一步研究,文献还是名贵的。不过有许多文献是辗转抄袭、缺点百出,以是我们阅读文献,必须选择文献的第一手,如实反响当时情形的,精读、细研究。根据这个条件,我们举例如下:廿四史中有关西域边陲的列传及各少数民族列传。例如前后汉书《西域传》,《史记·大宛传》,《三国志·乌丸传》及注,隋唐书《西域传》及少数民族传,《通典·边防》,它们都是根据实地经历的材料写成的,俱属踏实可据,宜精读、细研。其次,还有些僧人及使者的游记,例如法显《佛国记》、宋云《求经记》,《大唐西域记》《长春真人西游记》等等,虽然有些宗教色彩,但记载一地的风尚习气,仍可依据。其次还有些地理书,如《元和郡县志》《水经注》,有关西域的记载,也有它的代价。其次则如近人考古报告和游记了。

其次我再谈阅读方法问题。我们阅读文献,首先觉得头痛的是地名、人名难于理解的问题。当然,经由几千年的历史过程,民族的变迁,地理环境的改变,措辞风尚的差异,已经使我们难于捉摸,加之以记录人的随意删增,译名的殊异,排印的及辗转抄袭的错落,更使我们真假难分、是非互见,以是我们对古人文献要加上审核、提炼的事情。关于史地方面,清朝做得稍有成绩,过去有一些欧洲人也有些研究,例如冯承钧所译的西北史地、张星烺《中西交通史料汇编》、洪钧《元史译文证补》。他们译外人研究中史的论文,有些是精确的,可作参考。中国学者根据实地踏查所写的,例如徐松《西域水道》,张穆撰、何秋涛补辑《蒙古游牧记》,陶保廉《辛卯侍行记》,论证时有精到语。丁谦所著的《舆地丛书》,亦可供参考。但读这些历史文献,必须合营历史舆图对看。现出版的《历史舆图集》以及杨守敬《舆地沿革图》比较可信,但太简单,位置禁绝确,不如最近旅行记或考古报告所附的舆图,例如此坦因《亚洲腹部》一书中所附图(闻易漫白说你所现购置了一部,很好)略嫌迂腐,可参考。西北科学稽核团中外团员报告中所附路线图,例如我写的《塔里木盆地考古图》,补增斯坦因的不少,亦可供参考。缺陷,不全面。至于选读外国人考古书,必要谨严,理论方面有时歪曲历史事实,但他们所先容的物质资料,还可宝贵,须分别对待。

其次,《新疆图志》建置志、道路志、水道、山脉,并是王树楠师长西席等所编。彼等都是一时硕究,编写较好,且附有舆图,虽禁绝确,但颇完备。我们可以从中得出新疆在历史上、地理上全体一个轮廓,作进一步研究根本,故此书亦不可忽略。其次,《新疆识略》也还可以点检,虽然是官书,但都根据实地材料,并不闭门造车。

其次谈到资料累积和网络方面,我想无一定成法,主要的是要与所研究的题目及大纲相合营,依据大纲网络资料,方不落空。可参考杂志上所揭橥论文比较范例组织法作我们模范即可。我以为在研究事情方面比较主要的,是实物的整理、研究、编写这一过程,涉及技能问题比较多,在我们考古事情上,同调查、挖掘一样主要,要做好还是费一番功夫。尤其是古址、古物的研究,例如剖析它的性子、时期和用场,以及什么人用、它与社会历史的关系若何,都要依赖物质得出线索,故必须谨严处理。如有时鉴定一遗址或一古物,当时如不得其解,必须多次勘查,反复思考,必求达到认识而后已。现在各种科学进步,帮助我们认识的科技也多,只要我们有战胜困难的勇气,点滴积累,循规蹈矩,末了必能达到我们的目的。

总之,考古事情是一长远的事情,也是一艰巨的事情,必须要有耐心,始终如一,必定有造诣。兄等立志要搞一辈子的宏愿,值得钦佩。其次谈到你们事情操持,打算连续夏塔的事情,并探访伊犁河东的情形,这是对的。在新源、巩留,听说尚有古城数重,察布查尔县草地上还有些遗址,我听说,未去,可能是建筑遗迹。还有一种遗址,用小石累积一圆形石堆,赶过地平面约二三尺不等,散布在一起,或十冢,或百冢,这些石堆群在北疆分布甚广。我认为是古坟,有人在阜康发掘过,涌现人骨、石器、骨器,或彩陶缶罐等,时期当较早。在往察布查尔途中,也有这样石堆群,可否试掘几冢探一下,费工不大,做也较易。兄等以为如何?

我仓卒写完这一信,不足完备,聊供参考。往后如有详细问题,请来信,我必尽我所能知答复。

此致

敬礼!

黄文弼

63年3月18日

谷苞主任祈代候。漫白想已返乌,此函可与共览。

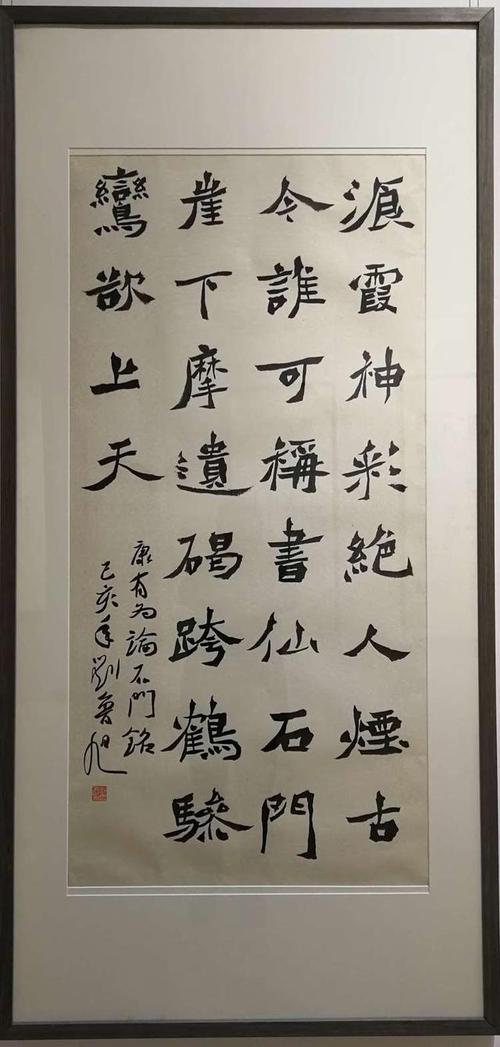

黄文弼给王炳华、王明哲的信(部分)

二

黄师长西席这封信,写在去今60年前的1963年3月18日,开头即解释是对我与明哲兄1963年2月20日去函的回答。从2月20日至3月18日,近一个月韶光,按邮程剖析,黄老看到我们信后,差不多是立即提笔作复的。但我再三回顾,真是想不起来在1963年年初,为什么会向黄老提出那么多详细问题,引发了老人就新疆考古说了那么多详细、诚挚、有切身体验的感想熏染。

1963年,是我和王明哲在伊犁河流域进行乌孙考古的第二年。我是1955年9月进入北京大学历史系考古专业学习的,1960年秋毕业就奔赴新疆,加入了新成立的中国科学院新疆分院考古研究所事情。明哲兄早我一年入北大,毕业后先是在中科院考古所事情,1961年调至新疆,我们成为同事。

我步入新疆后,实事求是地说,在考古业务一环,没有受到什么阻难、委曲。领导们还真把一个实在对新疆没有一点理解、只是来自北大的学生,当成了一块可用的料。培训班讲课、带学生演习,真忙得不稍停息。苦恼,只是找不到急需的、认识新疆的学习资料,没有可以求教、谈论的小环境。就以去伊犁河流域考古乌孙为例,还记得导因之一,是我们1960年和1961年在吐鲁番对古城、古墓、古寺进行调查、试掘,彷佛颇有了一点心得后,就听到了一个提醒:吐鲁番是新疆博物馆预备处已经事情过、准备进一步事情的地区,考古所最好另觅舞台。听过后,以为虽然并不合情,但也有说得过去的道理,于是我们就决定走向同样十分陌生的伊犁河流域,觅求乌孙文明。是日然可以成为向黄文弼师长西席请益、求教的详细缘故原由。但究竟为何,真是已经说不清楚了。

三

弹指一挥60年,新疆考古面对的已是一个全新的舞台。本日的新疆考古,军队大了,物质条件好了,取得干系研究信息,彷佛不太困难:只假如你自己可以说清楚的问题,动动电脑,都可以有多少不等的电子数据,将情形呈现在面前;随着科技进步,60年前根本无法想到的各类测年手段、微不雅观的研究方法等等,可助研究者们进入另一个探索、认识古代文明的天下。考古(包括一贯被视为“后进”的新疆考古)可以取得、已经取得的诸多成果,已经远远超过了以黄文弼师长西席为代表的利用古典的、传统的研究方法的老一辈学者,也极大超越了我们这些20世纪60年代才步入新疆考古舞台、对新技能跟进困难的考古人。别是一番新景象,已经详细呈现在面前。

但不论科学技能手段如何日月牙异,通过考古认识古代天下物质文明、精神文明,为祖国乃至人类的康健前行奉献有益的历史文化营养,这一精神是一脉相通、并没有改变的。细品黄文弼师长西席60年前手书的长信,他吐露过内心的追求:认识新疆,对认识古代中国乃至亚欧历史,是不可轻忽的环节。他担心现实中研究新疆的人不多,于是,对我们这几个刚出校门也乐意在新疆事情生平的年轻人关爱有加,希望我们这些后来人,能“踵余志”,乃至可以超越他们。于是,他提醒我们:新疆辽阔,天山南北,自然地理不同,历史、民族有别;北疆,从考古看,基本还是“处女地”,是该当进入的舞台。他十分详尽地见告我们:要关注先贤留下的有关西域的各种文献,负责读,接管个中的有益身分;对先哲译存的国外研究成果也不能放过;纵然对当年人们贬斥多多的斯坦因,他稽核中测绘的舆图有用,也要拿来为我所用。尤其,他特殊提醒:实际野外事情主要,而对所获资料的及时整理,绝不能轻忽,一定要及时整理(这几十年在新疆事情,我们由于无法及时完成资料整理而造成不少丢失,对这一点体会尤深,无法细表)。他还不忘提醒:对新考古创造,取得的新资料,如一时不能得其确解,不要急,再勘查,反复思考,必求认识其内涵而后休……这些,都给过我主要启迪,曾助益我前行!

我可以清楚感想熏染到,这封信中有着他几十年新疆考古研究过程中的不少教训,弥足宝贵。

信,是写给我和明哲兄的,但他不忘提醒,信文也要给漫白兄看。易漫白是湖南人,1957年考入中国科学院考古所,师从著名学者夏鼐和黄文弼读研究生,1961年毕业后也被分配来疆从事考古事情,在新疆考古战线上奋斗了十年之久。黄师长西席希望我们通过他的来信,共同分享这些宝贵的考古履历。

黄师长西席还嘱我们向当年中国科学院新疆分院的业务领导谷苞教授代转问候。内中一层意思,大概也是希望让谷苞师长西席知道他对新疆考古深深的关怀之情。他太理解,20世纪60年代,科研经费十分紧张,想要投入相称力量进行考古,困难太多。没有主管领导支持,将寸步难行。这些,是完备没有显之于文的深意,我们当事人就会利用这可以利用的宝贵机会,营造氛围,为展开事情去争取一些条件。

20世纪60年代的新疆考古曾面临的困难,真不是本日的新疆考古同行可以理解的!

四

我在新疆从事考古事情40多年,故意无意间,也曾听到有人高谈阔论,批驳黄文弼师长西席十分困难的新疆考古生涯。他们的中央议题,多是对黄师长西席的事情方法、取得的成果不以为意。这总会让人苦笑。我对这类议论自然无法制止,很多时候也不愿、不想与之争说短长。

有一些涉世不深、却又总希望显示自己光彩的年轻人,已习气了以现在不错的环境和条件去剖析半个世纪前筚路蓝缕困难前行的前辈,其根本性的不敷,是错乱了时空。

理解、认识黄文弼师长西席在新疆考古、西域历史文化研究中不可低估的贡献,紧张一环,是必须将黄师长西席“送回”20世纪初的新疆。那是一个家国危亡迫不及待的时期,“中国人种西来”“中国文化西来”之类的殖民主义谬论泛滥。以英国、沙俄为主,浩瀚西方列强,包括日本在内,都在制造、企盼新疆进一步动乱,梦想着英国可取天山以南,沙皇可得其北。黄老孤身只影,努力用统统可能的办法,启迪民智,让人们认识新疆是中国的西部边陲,是祖国大地不可分割的一部分。这才可以理解他单枪匹马行走在戈壁、荒原,希望可以进入楼兰,以宣明干系历史的追求,是若何一种不能低估的、闪闪发光的英雄行为!

2012年5月,为了纪念黄文弼师长西席在新疆这片热土上奉献的生平心血,黄师长西席的哲孙黄纪苏代表家属,将黄文弼生前利用和珍藏的图书文献,无偿捐赠给新疆师范大学。以此为契机,新疆师范大学决定成立“黄文弼中央”,下设“黄文弼特藏馆”,并筹建“中国西北科学稽核团博物馆”,以纪念西域研究的首创者们。十年以来,新疆师大通过不懈努力,使得黄文弼中央成为中国西北探险稽核史研究的重镇。我十分钦佩新疆师大慧眼识珠,捉住了新时期的机遇,将“黄文弼中央”高高培植在了鲤鱼山下。这一中央,历史主义地将黄文弼及与黄文弼师长西席一道艰巨努力前行的科学英才们,放在特定的时期、环境中,彰显他们不畏困难、不怕捐躯,为祖国奉献统统的精神。于是,西北科学稽核团的先行者们,就与那个特定时代领悟在了一起,详细、生动地与时期共光辉了。换句话说,这就化成了不朽、永恒。我们从这一中央建筑中,是可以吮吸到这一文化营养的。

手边还有一封黄老哲嗣黄烈师长西席写在1990年的手书,朴素地先容了几位日本学者对黄文弼新疆考古生涯的关心,这是黄老当年的事情在东邻大地产生的影响,合理合情。

还听说,在纪苏兄清理黄老遗稿时,创造过几封20世纪60年代中期我向黄师长西席报告他曾十分关心的阿勒泰考古情形的信。1964年,我们真是很努力地在阿勒泰地区事情过的,也有不少创造,但知识准备不敷,对干系创造难以准确先容。黄老曾告诫过,没有准确认识,可以先放放,再做事情,认识清楚一点,再刊布不迟(我们当年的发掘资料,至今仍没有全部揭橥)。只是形势不由人,此后我们竟再也未能进入阿勒泰,做一点验证、深化的事情。没有想到我们的过分拘束,竟为后来者摘取个中一些点滴后,大肆鼓吹“克尔木齐考古文化”供应了条件,真让人有点不知说什么好。希望这次刊布的黄老对新疆考古的箴言,可以助益旋转暴躁之风,倡导谨严对待考古资料的研究之风。

五

黄文弼师长西席在驾鹤西行前留给我们新疆考古人的长信,笔墨朴实,感情真切,细细品味,我受到的教诲,真是不少。

听纪苏说,整理文弼师长西席遗稿,如是长的信,说新疆考古的方方面面,可以说是仅见的,乃至“新中国成立后祖父的书信原稿,这大概是最长的一篇了”。我想,这实在是黄老对新疆考古这一奇迹,难以形容的深厚感情的寄托、流露。想及此,真感到别有一番滋味满溢心头!

西域研究,确实可以算得上是一项主要的、不应轻忽的学术奇迹。它不仅可以深化我们对祖国西部大地的认识,也可以助益对亚欧大陆历史、文化的深一步理解,这是值得我们投入力量的美好舞台。

60年前,那封寄托着对新疆考古奇迹殷殷厚望的长信飞越关山,鼓舞了我们这些年轻人。60年后,谨以此文,作为一瓣心喷鼻香,感念黄文弼师长西席,纪念他老人家诞辰130周年!

本版图片均由作者供应

《光明日报》(2023年12月25日 11版)

来源: 光明网-《光明日报》