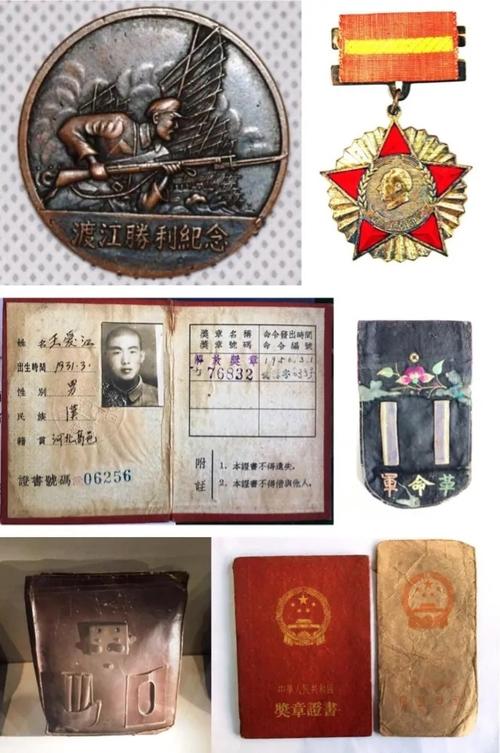

父亲留下的奖章证书等物品。

装所有奖章的小袋子。

背负国恨家仇 毅然决然支持革命

王素军的父亲王爱江,1931年出生于高邑县王家村落一个普通农人家庭,他是家里唯一的男孩,母亲杜京文,1932年出生于高邑县北焦村落。今年57岁的王素军从小便环绕在父母身旁,听他们讲述年轻时保家卫国的革命故事。如今,父母虽已离世,但那些故事却常常回荡在耳边,令他影象犹新。

淮海战役纪念章。

1937年,“七七事变”后不久,高邑县便沦陷了。“我的外祖父杜石妮加入了中国***,成为一名八路军,积极同日伪做斗争。1939年7月,外祖父在还乡时不幸被汉奸和日军捉住。面对敌军的严刑拷打,他宁死不屈、舍身殉难,终极被仇敌杀害。”王素军说话间,拿出了一本由中共高邑县委党史研究室和高邑县教诲局编纂的《高邑革命斗争史料》一书,个中,就有一篇专门先容杜石妮捐躯情形的文章。

父亲解放奖章证书。

1939年7月18日,年仅29岁的杜石妮为党和公民的革命奇迹献出了宝贵的生命。当时,他唯一的女儿杜京文,刚满7岁。“外祖父捐躯后,外祖母被逼再醮,此后母亲到处流浪,多亏了亲戚和北焦村落抗日政府收留,才得以生存。”

此时,杜京文的心中已经埋下了革命的火种。平日除了读书,她还力所能及地帮抗日政府送信、进行赤色教诲宣扬。

“后来母亲受组织委托,前往南宫开会。”王素军小心翼翼地拿出一个包裹,里面是一本纸张泛黄的《毛泽东文选》。王素军轻抚着书本,回顾说:“这是母亲一贯留在身边的书,母亲走了,这本书就交到了我手上,我会把这本书和父亲留下的物品一起传承下去。”

淮海战役纪念章。

在南宫那次会议中,杜京文不仅认识了许多革命战友,还收成了宝贵的爱情。会议结束,高邑县王家村落的干部以为她十分能干,便牵线为她先容了一名村落里精良的男青年王爱江。“父亲小时候读过几年学堂,是村落里有文化的青年。当时在王家村落当老师,教孩子们读书认字。”相识不久,两个有志气的青年在1947年春天结了婚。

王爱江留下的奖章等物品。

1947年7月,年仅15岁的杜京文加入了中国***,任王家村落妇女联合救国会主任,并武断地支持王爱江参加革命。王素军说,当时父母结婚不过两三个月,且父亲是家中唯一的儿子,我们的军队是不鼓励他参军的,但二人坚持以国家为先,在祖国须要的时候,他们没有任何的犹豫,挺身而出。

父亲唯一一张参军时留下的年轻时的照片。

前方丈夫卫国家 后方妻子护家庭

王素军拿出一个玄色布包,小包里面放着一份名誉证书,打开证书,第一页记载着王爱江的个人信息和证书号码,第二页写有奖章名称、编号等信息。

这份证书便是王爱江参加解放战役的证明。

抗美援朝纪念。

1947年8月,王爱江作为“刘邓大军”第10军第28师第83团第3营的步兵,奔赴江东沙场,参加了淮海战役。部队为了夺得战机,常常夜里急行军,一口气跑百十公里。“过程中,免不了口干舌燥,足底开裂,但为了打胜仗,大家什么都顾不上了。父亲在退役后一贯留有病根,不能永劫光站着或走路。”王素军说。

1949年,王爱江参加渡江战役后,在一次行军中,有时遇见同村落的熟人,在寒暄中得知母亲生病的。他和上级领导请假,经批准后,于1949年末回家看望母亲。由于战事频繁,部队随后开拔,等王爱江探亲后再想回到战友身边时,却与部队失落去联系。从1949年年底到1951年与部队失落联这一年多的日子里,王爱江又重操旧业,在村落里当了一名西席,教书育人。与此同时,杜京文作为村落干部,也积极在王家村落开展“扫盲运动”。

父亲留下的教书时孩子们上课的教材。

“这是我父亲用过的教材。”王素军将书本展开,轻轻翻着。这是一本由粗线穿起来的合订本,包括《低级国语教材第六册》《高小地理教材第二册》《初小知识教材第二册》。

1950年10月,中国公民志愿军陆续开拔朝鲜沙场,拉开了抗美援朝战役的序幕。国难当前,原来生活逐渐稳定下来的王爱江在妻子的支持下再次参军,以一名炮兵的身份参加了抗美援朝战役。

家是最小国,国是千万家。在国家利益面前,王爱江夫妻将家庭与个人置于身后,随时做好了为国捐躯的准备。1951年,王爱江随部队赴朝鲜,坚守沙场直至抗美援朝战役结束。然而,在1953年回到祖国后,他又跟随部队驻扎在河南,直到1956年才回到高邑自己的“小家”。在近六年韶光里,夫妻二人处于“断联”状态。杜京文在家乡,一贯兢兢业业完成事情并照顾好家庭。

渡江腾利纪念。

传承赤色精神 培植赤色家庭

“父母除了留下这些证件和书本,还留下了他们的赤色精神。”对王素军而言,虽然父母已拜别,但他们的打发却时候在耳边回响。

从小到大,王爱江夫妻请教导孩子吃喝不能摧残浪费蹂躏,穿衣要朴素,要珍惜当下的幸福生活。忆起儿时,他说,每当自己缠着父亲,想听他讲一讲沙场上的故事,父亲总是不愿再过多回忆起沙场上的枪林弹雨、硝烟弥漫。“父亲说沙场太过血腥与残酷,每一次都是在去世亡的刀刃上行走。”

母亲杜京文也一贯教诲儿子要“感党恩,听党话,靠近党组织”,做一个朴实、甘于奉献的公民,并在儿子上大学前就叮嘱一定要早日加入党组织。“母亲曾和我说过一段往事,在抗日战役刚结束时,抗日政府的干部来到母亲家中,说考虑到外祖父在革命中捐躯,母亲又没有什么依赖,可以为她办理家庭的困难,供应住房、地皮、补贴等。但母亲没有丝毫犹豫就谢绝了,表示不会沾一点光。”

受母亲影响,在大学毕业等待分配事情时,王素军在“分配意向表”上武断地写下:服从组织分配,哪里须要我,我就去哪里!

在王素军的心中,父母的行为对他的影响根深蒂固,也影响着他们一大家子人。据王素军先容,他的女儿一上大学便提交了入党申请书,积极向党组织靠拢,时候以一名党员的标准哀求自己,并成为了班里最早一批入党的人。大四的儿子如今也是一名入党积极分子。

王素军认为,大家要鼓吹老一辈***人的奉献精神,弘扬赤色精神,在赤色的基因中汲取力量,更好地培植我们的国家。除了传承赤色历史,王素军也致力于家风传承,打造以赤色为核心的“赤色家庭”。秉承这样的动机,他时时时便会将“传家宝”拿出来,给子女念叨念叨,给他们讲述爷爷奶奶的故事。目前,王素军正在整理资料,准备写一本有关父母精神传承的家风家教类书本。“我希望子女们永久不要忘本,做一名对社会有用的人。”

采访中,王素军表示,这些父母留下的老物件是他们家的“赤色传家宝”。心中有崇奉,脚下有力量,他们会将“赤色传家宝”一代代传下去,在赤色精神的指引下,走好新时期的新征程。

文/图 燕赵融媒体首席 南开宇 演习生 刘心悦