翻译《奥威尔作品全集》始于 2009 年吉隆坡。闲逛旧书摊是我在不得已出外办事或处理业务的时候一个小小的快乐的补偿。在某间不有名的小书局里居然有一个小角落用于摆放“企鹅当代经典丛书”系列,我的目光不期然地落在一本颇有分量的白色书脊的读物上,书名是:The Complete Novels of George Orwell(《乔治·奥威尔小说全集》)。封面是一幅反响英国遭受轰炸的画面,中间是一道霸占了三分之一壁积殷红如血的横条,覆盖了画面主要的英国米字旗,或许是彰显战役的残酷,或奥威尔创作这六部小说付出的心血。封底是一幅奥威尔的相片,正在低头微笑沉思,左手轻轻地拈着一根喷鼻香烟。

英国广播电台公司(BBC)总部大楼外的乔治·奥威尔雕像。

全书收录了乔治·奥威尔的六部小说,印张清晰紧凑,书中没有任何插图或将读者的把稳力稍作转移的设计,只有密密麻麻的笔墨,将奥威尔的小说作品以最纯粹的形式呈现给读者。在翻阅它的时候,一个古怪的动机在我的心里萌发并在不断重复:“翻译它。”“翻译它。”“翻译它。”这个声音曾经在我开始第一部正式出版的译作《歌唱的种子》前涌现过,但这一回,这个声音特殊强,我隐约觉得到,它将在未来一段相称漫长的韶光里连续回响,却不知会长达七年之久。那是 2009 年,我正值而立之年。

比起之前购买的篇幅最多为三五百页口袋本装祯的英文读物,这本《乔治·奥威尔小说全集》是当时我书架上份量最厚实的英文书本。32 开本 1186 页的篇幅让我心中“理性算计”的一壁以为把它翻译出来是根本毫无成功把握的猖獗之举,虽然当时我已经有过翻译近 50 万字小说的经历。不过,奥威尔的小说全集竟然只有六部,在当时其实令我惊异。

在此之前,我只在上大学的时候读过奥威尔的《动物农场》与《一九八四》中译本,对这位能将二十世纪政治思考举重若轻地写成或诙谐风趣或阴沉冷峻两种截然不同风格作品的小说家深感佩服,但它们和《战役与和平》、《罪与罚》、《百年孤独》等名著一样,直至 2009 年之前,深刻地影响我的天下不雅观和行事法则,却并未真正进入我的灵魂的最深处。

买到《乔治·奥威尔小说全集》之后的一个月里,“翻译它”这个声音仍一贯在耳边回响。白色书脊在书架上显得那么扎眼,彷佛便是它在发话,在提醒我叮嘱我,要去做一件令人生无憾的事情。于是,在第一个月里,我重读了《动物农场》和《一九八四》,那是一种仿佛与老朋友相逢的觉得,曾经阅读过的中译本的剧情与感悟,与原版的英文在逐一验证碰撞,在脑海中隐约形成属于我自己的译本。

我做的第二件事情,是查阅奥威尔的平生简介,并奠定了七年翻译之路的崇奉。奥威尔生平的业绩与行动深深地打动了我:放弃大英帝国印度皇家警察的系统编制内身份,忠于自己成为作家的空想,为英国社会主义奇迹鼓与呼,毅然投身西班牙内战并在前哨身负重伤,出于拳拳的爱国情怀在二战英国面临最深重危急的时候以 BBC 广播员和国民自卫队成员的身份为国效命,并以精彩的文学创作造诣与深邃思想被誉为“一代人的冷峻良知”。

在我的心目中,他还是那张《乔治·奥威尔小说全集》封底的形象,但在他的身后,他的履历犹如旧式黑白电影在垂垂播放,从伊顿公学到缅甸的丛林,从巴黎铁塔和伦敦大笨钟到西班牙加泰罗尼亚的沙场,他就像一位亲切的石友,又像一位历经磨练磨练诱惑危难却又保有小儿百姓之心的国际社会主义阵线的前辈,在期待着一位来自中国的后学,将他的聪慧与履历通过翻译这座桥梁向汉语天下的读者传播。

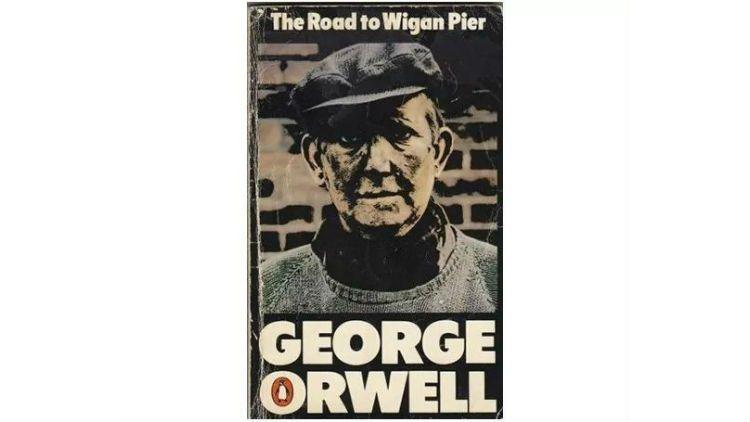

我翻译的第一部奥威尔的作品,并不是它的小说,而是更早之前我在吉隆坡买到的另一本英文原版奥威尔纪实作品《通往威根码头之路》。

《通往威根码头之路》,乔治·奥威尔 著

我一贯认为这个版本的封面设计最具有震荡力。一个鸭舌帽的年迈矿工,脸上蒙着煤灰,目光炯炯地正视着读者,拷问着我们:你是否知道,正是他们挥汗如雨的劳动,才使得上等人能过上优裕的生活,我们所有人体面的生活,都建立在矿工们在地底下的辛劳劳动之上。奥威尔对英国矿工及底层百姓的朴拙人性主义关怀历历表示于真切逼真的地底矿井事情条件、恶劣悲惨的住房紧缺、毫无代价而又危险的“抢煤渣”风尚。从《通往威根码头之路》开始,我以原书复印或将全书撕为零星书页的办法,逐字逐行逐页地开始了《奥威尔作品全集》的翻译。

2010 年 9 月,我与妻子移民加拿大,定居多伦多,开始了新的生活。而这段新生活,给予我翻译出《奥威尔作品全集》的韶光与环境条件。

我在多伦多的第一份事情,是在一座私立高中担当雅思英文考试的兼职讲师。这份工为难刁难我的哀求是每天授课四个小时,外加周六监督仿照考和阅卷。因此,我每天有半天的自由支配韶光,而我则偷偷地盗取这些空隙韶光,险些全部用于翻译。“盗取”是适可而止的表达,由于作为新移民,我本应更努力积极地探求一份全职事情。但我和太太上岸加拿大两个月后,她回中国连续事情(在上岸前我们的商榷结果是:我会留在多伦多不雅观察机会和尽快实现职业的顺利过渡,而作为退路,她先回中国,连续为原公司做事八个月,至条约期满,并视八个月后我的经历与体会确定我们是否在加拿大定居)。

《让叶兰连续飘扬》,Harcourt, Brace and Company, 1956 版本

在独自蜗居于一户合租房屋的八个月里,我的生活,就彷佛《让叶兰连续飘扬》里的失落意墨客戈登·康斯托克的生活,我很清楚当前处境对自己的哀求是奋发上进,在金钱当道的天下里,找到一份正经体面的事情,而不是每天事情区区四个小时,全无职业保障的兼职。我参加了一个社区帮助新移民的讲座,与一帮年事相仿但经历绝然迥异的新移民一起,每周固定上课,接管如何探求求职信息,如何增加口试机会和被公司收受接管的技能培训,但我一门子心思放在了翻译上,以每天 3、5 页英文原文化成中文初稿、二稿、三稿乃至定稿的缓慢进度,困难而快乐地在自己选定的道路长进步。作为生活的调处,我选择了翻译其它作品让自己换换脑筋,个中,网球运动员纳达尔的自传《拉法,我的故事》成为我与上海译文出版社结缘的拍门砖。

《拉法:纳达尔自传》,[西] 拉斐尔·纳达尔 约翰·卡林 著,陈超 赵伟佳 译,上海译文 2013 年 9 月出版

2012 年 1 月,我成为无业人士,陷入了移民加拿大的第一个危急。由于在转为全职西席的条件磋商上存在不合,我离开了那所高中,这段经历带给我的是:第一份事情经历、一套属于自己的雅思备课教材、银行卡上近乎结束不前的存款数字、以及九部奥威尔作品靠近 80% 的完成度及没有出版希望的前景。但翻译奥威尔的过程带给我无尽的快乐与感悟,我觉得自己在通过潜游丈量和测绘一座神圣的冰山,让读者理解到奥威尔的文学与思想造诣绝不仅仅只是备受追捧的《动物农场》与《一九八四》,要真正领会他的思想精髓和精神嬗变的进程,须要全面地理解稽核他的所有作品,而这个任务,奇怪地并且带有宿命意义地落在了我的肩上。

从 1 月到 3 月,失落业在家的我连续固执而任性地进行《奥威尔作品全集》的翻译事情。不过,有一段有趣的小插曲,值得一说。在《巴黎伦敦落魄记》里,奥威尔曾写过他曾试过应聘搬运工,但没有成功。在期待事情机会的时候,一位职业中介大妈曾给我先容了一份搬运事情,出于增加人生体验和向奥威尔致敬的心情,我欣然接管了。

这份事情的地点位于一座工业园里的仓库,老板不详,督工是一位印巴裔的老头儿,货品是从中国入口的各式文具和礼品,每个箱子的重量从 10 KG 到 30 KG,体积从单手可以捧一个到两人合抱一个不等,最麻烦的便是须要整理不同高度货架上的大小不一的箱子,以便最大程度地利用空间。我的差错们有其余两个中国人,一位是会功夫的老伯,另一位是自称在中国任教英语系副高职称的大叔,以及三位印巴籍的小哥,纯朴友善,而且都有一身彷佛使不完的力气。这段经历让我以为在精神天下上与奥威尔贴近了许多,也深深体会到社会底层体力劳动者的艰辛。

每天我们 8:30 到岗,一贯做到下午 4:00,劳动强度在那三位印巴籍小伙子的衬托下无从遮盖,我只能鼓足干劲,力争不会在冗长而有序的流程中拖后腿。但几位同事都体谅我第一次做体力活的笨拙懈弛慢,辅导我如何使劲和省力的窍门,主动和我改换位置以照顾我力尽的身体部位,饶是如此,每到下午,总是我第一个无奈地喊出“安歇一下好吗?”。完成那间货运公司三天的装卸量后,我的双腿和腰部觉得到前所未有的酸痛,心里很害怕会再接到那间职业先容所的电话,给我分配下一轮次的任务,幸运的是,工头该当留神到我的表现,并反响到职介所,我一贯没有收到电话,而我也没有勇气再去联系那位大妈。

《巴黎伦敦落魄记》,乔治·奥威尔 著

不过,天无绝人之路,客栈搬运这份零工结束不久,我便得到了在多伦多其余一间私校担当春假为期两周的雅思兼职西席的事情,然后在四月份与该校签约,定于同年八月的新学年开始全职事情。而这份事情,让我在加拿大安身立命直至如今。在加拿大的六年间,我从来没有想过将自己的双语技能去从事或许更具有经济代价的商业翻译或措辞培训或教诲招生等业务,对付家人,我抱有愧疚,但我无法也不愿摆脱翻译出奥威尔全集的执念。义务感?命运的召唤?归宿?无论那种魂牵梦萦的觉得在不同的语境下因此什么样的名字涌现,我觉得我的前半生,我所接管的教诲、经历和体验,都是为了做出这套书而做事。

2012 年 6 月 19 日,我的生日前夕,我终于鼓足勇气,向上海译文出版社的冯涛老师(他是《纳达尔自传》的责编)与版权室的周敏老师投稿奥威尔十部作品(小说六部、纪实文学三部与杂文集一部)。当时我的想法是在 2013 年奥威尔诞辰 110 周年之际将这套作品呈现给中文天下的读者。但在第二天,即我生日确当天,我收到了冯涛老师的答复,大意是《一九八四》与《动物农场》上海译文社作为威信译本的出品方,不会考虑另换译本。

《奥威尔小说全集》(《缅甸岁月》 、《牧师的女儿》 、《让叶兰连续飘扬》 、《上来透口气》 、《动物农场》、《一九八四》),上海译文出版社2018年8月版

该当说,这个答复在我的猜想之中,毕竟,我只是懵懂地闯入翻译出版天下里一个不起眼的小人物。我当时的反应既不失落望也并不感到惋惜。三年的翻译进程让我有幸陪伴奥威尔走完他所创作的杂文之外的紧张作品,仿佛穿越了时空,见证了他在缅甸的游荡与苦恼,在英国矿区探访民居和深入矿井,在西班牙枪林弹雨下悠然自得地朝敌军阵地喊口号和与敌军争分夺秒抢挖土豆,在颠簸的救护车中辗转几所战地医院末了才从险些足甚至命的封喉一枪中去世里逃生,以及他如何目睹极权主义对历史原形的封杀与伤害,成为刚毅的反极权主义斗士。

那三年半里,我放弃了从前的娱乐:电影、游戏、消遣式的阅读等,但我得到了与精神导师同行的人间至乐。那天晚上,我默默地作出了决定:一、再给自己一个机会,以作品的质量去打动译文社冯涛老师;二、纵然终极未能出版,奥威尔全集的事情仍将连续,在网络时期,或许以独立译者的身份,与广大网友分享译作,会是这套作品的终极归宿。

《奥威尔纪实作品全集》(《通往威根码头之路》、《巴黎伦敦落魄记》、《向加泰罗尼亚致敬》),上海译文出版社2017年6月版

2012 年七月份,我再与冯涛老师联系,恳请译文社能再次全面稽核译文质量和出版《奥威尔作品全集》的可能性。在此我要向冯涛老师表示感谢与敬意。作为编策译作品等身并翻译出《辛德勒名单》、《希望号街车》、《与火同行》等经典作品的资深翻译家,从与我互助的第一部作品《纳达尔自传》开始,他就亲切敦厚地予以辅导和支持,基于对前辈译者如董乐山师长西席、荣如德师长西席的尊重和对奥威尔的推崇,他谨慎地作出不轻易推新译本的决议确定,但在全面稽核我的译本后,毅然决然地承担起匆匆成《文集》出版的社内折衷事情。而且《奥威尔作品全集》中具有开拓性意义的重点内容——《杂文集》(分四部六册),便是由冯涛老师的指示和策划下匆匆成的。

《奥威尔杂文全集》,上海译文出版社2019年3月版。本书网络了迄今所能搜集到的所有奥威尔生平中所创作的政论随笔,席卷了多个随处颂扬的奥威尔名篇,以八十万字的篇幅,呈现奥威尔杂文的全貌。

从 2012 年 7 月与上译社达成互助意向,到 2016 年底篇幅逾 200 万字的杂文集全部交稿,翻译奥威尔的快乐,又足足延长了四年。多伦多的网购和资料查阅条件非常便利,为了尽可能全面地收录奥威尔正式出版的作品,通过各大购书网站、多伦多参考书图书馆、多伦多大学图书馆等渠道,以 Everyman’s Library(“大家丛书”)、The Complete Works of George Orwell by Peter Davison(由彼得·戴维森编辑的奥威尔全集)、BBC Archive(BBC 宗卷)等书目为底本,即将于 2018 年出版的《奥威尔散杂文全集》收录散文、杂文、随笔、专栏、书评等近千篇,从而完全还原奥威尔的另一个文学身份——“essayist”(杂文家或散文家),见证他如何鞭辟入里地阐发英国国民性,鞭笞鼓噪一时的各种伪社会主义理论,褒扬诚挚朴实的文学不雅观,以及倡导自由、人性、民主的社会主义根本代价的诚挚叫嚣。

从 2009 年至 2016 年,是我人生中最充足清闲惬意的光阴,我一贯真切地感想熏染到奥威尔就在微笑地看着我,鼓励我步入他所建构的将冰冷残酷惨淡的现实与经历了悲欢离合成败荣辱后依旧相信人性终将闪烁光芒的小儿百姓之心相结合的天下。

在 2017 年盛夏的广州,我与专程前来和我会面的黄埔书院读者分享了作为草根译者在翻译进程中的心得与体会,一位读者以“信达雅”这个被奉为译界圭皋的准则,讯问我对自己所译的《奥威尔文集》质量的认可。作为没有任何师承或门学渊源的半路出家的译者,这七年来我一贯希望自己能做到奥威尔在所有作品中努力呈现的深刻动人的一壁:那便是诚挚。

我冒昧地将“信达雅”三字略不自傲但又执于己见地改动为“信达真”,我希望将来这套《奥威尔作品全集》的读者能在我的引介下,体会到奥威尔一向的诚挚和不谀不阿直指民气的创作主旨。正如他在《我为何写作》一文中所说的:“只要我还活着,我将一如既往地坚持自己的笔墨风格,热爱大地的风景,热爱某些详细的事物,喜好写一些没什么用场的笔墨。我不会压抑性情中这一壁的我。我要做的,是将我根深蒂固的好恶方向和这个时期强加在我们身上的公共事务领悟为一体……”

唯其诚挚,奥威尔的作品才能历经半个多世纪而不衰,放眼文坛,在反乌托邦文学领域缔造前无古人而暂不见来者的地位。如果这份诚挚能通过我的译笔献给读者,这将是对我最大的褒奖与回报。

本文由上海译文出版社授权刊发。

作者

:陈超

编辑

:萧轶、覃旦思;校正:翟永军